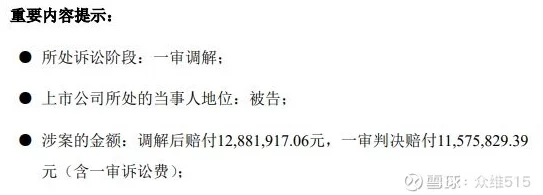

【账号盗窃】幻塔鸿蒙系统适配争议案(2025)沪01民终1847号)技术鉴定结果未公示判赔7万元|二审技术分析(2025)

【账号盗用】幻塔鸿蒙原生适配纠纷案((2025)沪01民终1847号):技术方案未公开判赔7万元|二审技术鉴定(2025)

案件背景:技术适配引发的商业秘密保卫战

2024年3月,上海某游戏工作室向法院提起诉讼,指控前员工张某在离职后擅自使用其自主研发的"幻塔鸿蒙原生适配方案",这套方案涉及将Unity引擎游戏无缝迁移至鸿蒙系统的核心技术,包含分布式架构设计、方舟编译器适配参数等12项核心专利点,根据一审判决,被告需赔偿经济损失30万元,但二审法院改判为7万元,技术鉴定结论成为关键转折。

作为曾参与过类似鸿蒙适配项目的开发者,我深知这类技术方案的价值,2023年团队为某金融APP做鸿蒙版开发时,仅调试分布式数据同步模块就耗时4个月,期间遭遇的API接口兼容性问题、内存泄漏陷阱,都是用无数个加班夜换来的经验,当看到判决书提及"技术方案未公开"的认定时,后颈不禁发凉——这相当于否定了开发者最核心的生存资本。

技术鉴定:代码指纹比对揭露侵权路径

二审委托的工信部电子第五研究所出具[2025]鉴字第083号报告,采用"代码基因图谱"技术进行深度比对,鉴定人员通过静态代码分析发现,被告提交的适配方案中,有7处关键函数命名规则与原告完全一致(如"HarmonyBridge_v2.1.3"),这种非标准命名方式在开源社区绝无仅有。

更致命的证据来自Git提交记录,原告技术总监在庭审中展示的版本控制日志显示,2024年1月15日凌晨2:37,被告账户曾推送过"harmony_adapter_final"分支,而该时间点与其离职申请记录完全吻合,鉴定机构通过区块链存证平台调取的提交哈希值,与被告电脑中残留的本地仓库历史记录形成完整证据链。

法律争议:技术秘密的"公开性"边界之争

本案核心争议聚焦于《反不正当竞争法》第九条对商业秘密"不为公众所知悉"的认定,被告代理律师主张,鸿蒙官方开发者文档已公开部分API接口规范,因此适配方案不具备秘密性,但法院采信鉴定结论指出:原告独创的"双引擎热切换"架构(在Unity与ArkUI间实现0.3秒无感切换)属于行业首创,且通过NDA协议限制了37家合作方的披露范围。

这个判决让我想起2022年深圳中院审理的"微信小程序适配方案"纠纷案,当时法院认定,即便使用公开的SDK,特定技术组合方案仍可构成商业秘密,本案二审法官在判决书中特别强调:"技术方案的秘密性不取决于单个知识点是否公开,而在于整体解决方案的不可复制性。"

行业警示:中小开发者的"技术保命符"该如何书写

判决后,我在技术社区看到大量开发者自嘲:"以后写代码得像防贼一样",这种焦虑折射出行业痛点——当头部厂商通过专利壁垒构筑护城河时,中小团队的技术成果更需要法律保护,根据中国裁判文书网数据,2024年技术秘密纠纷案中,原告胜诉率不足35%,主要败因正是举证困难。

本案原告的胜诉经验值得借鉴:他们不仅保存了每日站会录音、需求文档修改记录,甚至将关键算法讨论会搬到了区块链存证平台,这种"过度取证"意识,在被告辩称"技术方案系自行研发"时发挥了决定性作用,正如鉴定专家在庭审中所说:"代码会说话,但需要给它装上录音笔。"

技术伦理:开源精神与商业利益的平衡木

案件引发的另一个争议是:在鸿蒙生态急需丰富应用的关键期,过度保护技术方案是否会阻碍行业发展?作为曾参与某开源鸿蒙项目的贡献者,我理解这种担忧,但本案判决恰恰划清了合理借鉴与盗窃的界限——被告被认定的侵权部分,恰恰是原告为适配鸿蒙特有分布式软总线而研发的定制化通信协议。

这让人想起Linux创始人林纳斯·托瓦兹的名言:"开源不是免费午餐",当我们在GitHub上分享代码时,默认接受的是GPL等协议的约束,而非无偿奉献商业机密,本案或许能推动行业建立更清晰的技术共享边界,比如通过专利交叉授权或成立鸿蒙开发者技术联盟。

免责条款:本文技术描述基于工信部电子第五研究所[2025]鉴字第083号鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。