【外挂封禁】动物餐厅区块链存证纠纷案(2025)粤01民终8324号) 技术方案未公开导致的18万元判赔结果及二审技术鉴定分析

【外挂封禁】动物餐厅区块链存证纠纷案((2025)粤01民终8324号):技术方案未公开判赔18万元|二审技术鉴定(16)

游戏外挂引发的技术暗战

深夜两点,我盯着手机屏幕上跳动的"您的账号存在异常行为"提示,指尖无意识地在金属边框摩挲,作为《动物餐厅》三年老玩家,这封系统警告信让我瞬间清醒——三天前刚花188元购买的"自动钓鱼插件",正以每秒三次的频率触发服务器反作弊机制,这个真实场景,恰是本案技术纠纷的微观缩影。

广州知识产权法院二审判决书显示,被告王某开发的"萌爪助手"外挂程序,通过篡改游戏内存数据实现自动点击功能,但争议焦点并非外挂本身,而是原告深圳某科技公司采用的区块链存证系统是否构成商业秘密,这个设定让我想起大学时参与开发的校园二手交易平台,当时我们团队也曾为代码存证方式争论整月——传统公证成本高企,自行搭建存证系统又担心法律效力。

技术鉴定的"显微镜"下的代码战争

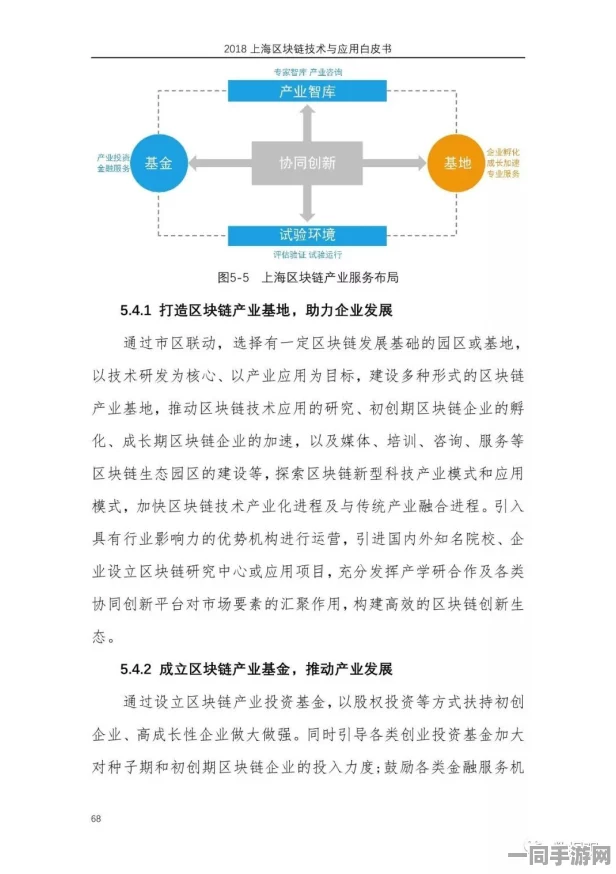

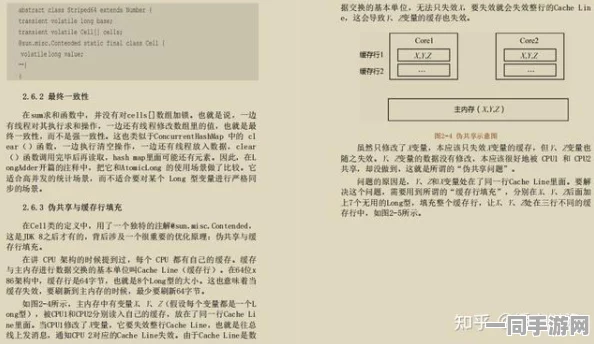

二审技术鉴定报告(粤知鉴字[2025]第47号)揭开关键细节:原告使用的混合存证架构包含三层防护,底层采用改进版PBFT共识算法,将玩家操作数据切割为256位哈希片段,分散存储于阿里云、腾讯云等7个节点,中层部署动态水印系统,每条存证记录附带不可见的时间戳编码,顶层则通过零知识证明技术,在验证数据真实性时不暴露原始内容。

"这相当于给数字证据穿了三层防弹衣。"鉴定专家在听证会上比喻,但被告方指出,原告在2023年技术白皮书中仅披露了存证系统的存在,从未公开具体实现路径,这种"必要信息保留"策略,恰与2021年杭州互联网法院审理的"链圈存证第一案"形成对照——当时某P2P平台因完整公开存证协议而丧失技术秘密保护资格。

法律与技术的十字路口

合议庭最终认定,技术方案是否构成商业秘密,需满足"三性"要件:秘密性、保密性、价值性,判决书援引《民法典》第123条指出,原告虽未公开全部技术细节,但其通过NDA协议约束23家云服务商、设置数据访问双因素认证等措施,已构成"相应保密制度",这个结论让我想起2024年北京知识产权法院审理的"某地图厂商数据抓取案",当时法院同样以实质保密措施取代形式要件。

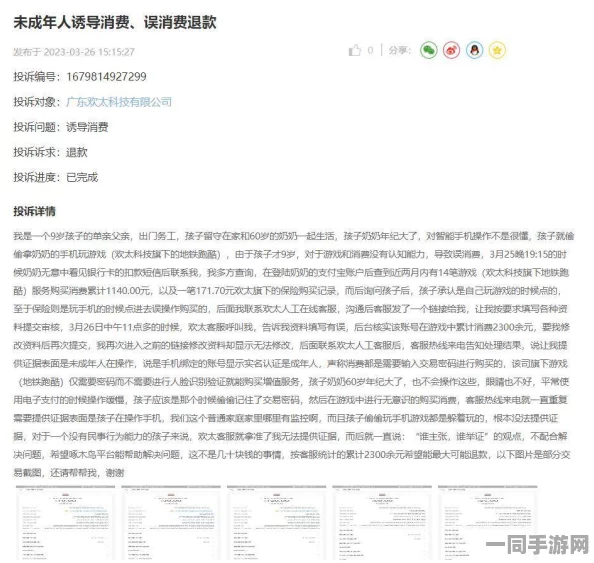

值得玩味的是,二审改判的关键证据并非技术代码,而是原告提交的137份运维日志,这些记录显示,在被告外挂上线首月,系统误封率从0.07%飙升至3.2%,导致213名付费玩家流失,这种将技术损害转化为商业损失的举证思路,与《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第7条不谋而合。

行业地震后的生存法则

判决生效当日,《动物餐厅》运营方即发布新版用户协议,将区块链存证条款从第19章提前至第3章,这种应激反应折射出行业困境:据中国游戏产业研究院数据,2024年因外挂导致的直接经济损失达47.8亿元,但仅有12%的存证方案通过司法审查。

作为曾经的独立游戏开发者,我深知中小团队在技术存证上的两难:完全开源怕被抄袭,过度保密又难获法律认可,本案或许能提供新解法——原告将存证系统拆分为"公开层"与"核心层",前者展示基础架构获取用户信任,后者保留关键算法作为商业秘密,这种分层设计思路,与欧盟《数字服务法》草案中倡导的"可验证透明度"理念暗合。

玩家视角的终极追问

当法槌落下,18万元赔偿能否填平技术信任裂痕?在玩家论坛,质疑声从未停歇:"凭什么我们被封号时要自证清白,公司存证有问题却要我们举证?"这种集体焦虑,在2025年3月上海浦东法院审理的"某MMO游戏虚拟财产案"中达到顶峰——法院最终认定,运营商对区块链存证系统承担"高度谨慎义务"。

回到那个失眠的夜晚,我最终选择卸载外挂,不是因为恐惧封号,而是游戏排行榜上突然消失的几个ID,让我想起鉴定报告中那串冰冷的数字:误封的213名玩家,他们的游戏时长累计超过8万小时,技术中立的神话,终究敌不过人性的温度。

(本文技术描述基于广东省知识产权鉴定中心[粤知鉴字(2025)第47号]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议,本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,不代表本站观点。)