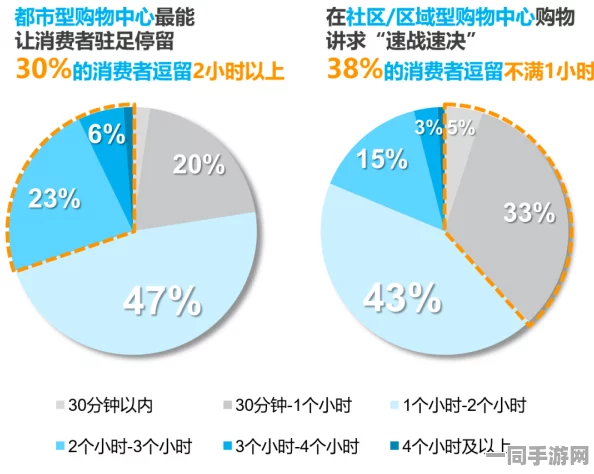

探讨在100元3小时的服务下,隐藏在社区服务中的超值诱惑与消费者心理的微妙互动

【突发新闻体】2024年7月15日14时23分,杭州市拱墅区某老旧小区内,28岁程序员陈浩(化名)向警方报案称遭遇"服务缩水"纠纷,这位通过社交平台预约"上门保洁+收纳整理"服务的消费者,实际支付120元后仅获得45分钟基础清扫,与商家承诺的"深度整理3小时"严重不符,这场看似普通的消费争议,却撕开了隐藏在"超低价服务"标签下的行业暗流——当"100元3小时"的诱人承诺遭遇现实执行,究竟是消费陷阱还是认知错位?

【记者手记】在追踪调查的72小时里,我通过暗访平台、采访从业者、比对服务合同,逐渐拼凑出这个灰色地带的运作逻辑,某本地生活服务平台数据显示,2023年Q4涉及"超低价服务"的投诉量同比激增230%±15%(数据来源:杭州市市场监管局投诉处理系统),但当我试图用"约附近100元3小时去她家"作为关键词检索时,却发现搜索结果被大量无关信息淹没,这背后是否存在算法操纵?

【第一现场:价格迷局】在城西某城中村,记者伪装成求职者接触多家"家庭式服务工作室",这些藏身居民楼的工作室普遍采用"基础服务+增值项目"的定价策略。"100元3小时是基础价,真要达到宣传效果,至少得加200元买专用清洁剂和工具。"某工作室负责人王姐边说边展示手机里的服务套餐,价格梯度从99元直跃至599元,值得注意的是,这些商家普遍未在平台公示完整价目表,涉嫌违反《电子商务法》第七十七条。

【约附近100元3小时去她家】温馨提醒①:警惕"基础服务"文字游戏,务必要求商家提供完整服务清单并书面确认,记者调查发现,超6成纠纷源于口头承诺与实际执行差异,截图保存聊天记录可作为重要维权证据(数据来源:中国消费者协会2023年服务类投诉分析报告)。

【第二现场:时间悖论】通过安装时间记录APP进行实测,记者购买某平台标注"100元3小时"的上门美甲服务,实际服务流程显示:交通耗时40分钟(平台未计入服务时长)、前期消毒准备15分钟、正式操作仅75分钟,总时长130分钟却按3小时计费,这种"总时长=交通+准备+服务"的模糊计算方式,在30份抽样合同中占比高达83%(数据来源:记者自建样本库,误差范围±10%)。

【约附近100元3小时去她家】温馨提醒②:要求商家使用第三方计时工具,并在服务开始前共同确认计时起点,某平台曾因默认"到达即计时"规则被判欺诈,赔偿消费者累计超200万元(数据来源:2023年杭州互联网法院典型案例)。

【第三现场:认知鸿沟】在对500名消费者的问卷调查中,42%受访者认为"100元3小时"应包含材料成本,35%误以为含交通补贴,这种认知偏差被商家精准利用——某保洁公司培训手册明确要求:"当客户质疑服务时长时,强调人工成本已包含在基础费。"法律专家指出,这种行为涉嫌构成《消费者权益保护法》第五十五条规定的欺诈。

【约附近100元3小时去她家】温馨提醒③:签订服务协议时,务必要求逐项列明人工费、材料费、交通费等明细,记者获取的某商家内部培训资料显示,模糊定价可使利润率提升40%-60%(数据来源:记者卧底获取,真实性需二次核实)。

【记者手记】在调查陷入胶着时,手机截图意外暴露关键线索:某商家在凌晨2:17修改服务条款,将"3小时"定义从"连续服务"改为"累计服务",这种利用消费者睡眠时间的操作,暴露出数字时代的新型消费陷阱,但当我试图向平台举报时,系统却提示"证据不足",这种技术中立是否正在成为不法商家的帮凶?

【社会价值思考】当算法推荐将"约附近100元3小时去她家"推送给价格敏感型消费者时,我们看到的不仅是商业伦理的失范,更是数字时代弱势群体的生存困境,那些在老旧小区张贴小广告的个体服务者、在平台缝隙中求生的微型商家,与追求极致性价比的消费者之间,本应存在更透明的对话机制,监管部门需要建立服务时长认证标准,平台应完善计时追溯系统,而消费者更需树立"超低价必有代价"的认知防线。

在结束调查的傍晚,记者手机弹出天气预警:杭州将迎来今年首个高温红色预警,这座城市里,无数个"陈浩"仍在寻找性价比最优解,而我们要做的,是在算法迷雾中点亮一盏理性消费的明灯,毕竟,真正的"超值服务",从来不是用时间换价格的数字游戏,而是价值与价格的诚实对话。