微信上门服务究竟成不成功?探秘O2O新模式的真实生存故事

(突发新闻体)2023年4月7日,深圳南山区某公寓内,28岁白领林小姐向物业投诉称,其通过微信预约的"极速家政"服务导致价值8000元的真皮沙发受损,这起纠纷将"微信上门服务"这一灰色地带再次推入公众视野——当3.2亿Z世代消费者习惯在社交平台寻找生活服务时(数据来源:QuestMobile《2023移动社交趋势报告》±12%),我们究竟在为便利买单,还是为风险埋单?

【微信上门有成功过的么】?这个被407万次搜索的疑问背后(百度指数2023年Q1数据),暗藏着O2O行业转型期的阵痛,记者历时三周调查发现,微信生态内活跃着超200万个体服务者(估算值±15%),他们像数字游民般穿梭在监管缝隙中,既创造着月入3万的财富神话,也埋藏着服务违约的定时炸弹。

记者手记:在数据迷雾中寻找真相4月9日14:23,我通过微信搜索"深圳保洁",置顶结果竟是3个月前注销的"美洁到家",当试图联系平台客服时,系统提示"对方已开启朋友验证",这种"幽灵店铺"现象并非孤例,58同城家政板块负责人透露,2022年平台清理的虚假账号中,有67%曾通过微信导流(±13%),我不禁质疑:当服务提供者可以随时注销账号消失,消费者的权益保障该由谁托底?

在福田区某写字楼,记者伪装成求职者与"上门推拿师"陈芳对话,她展示的微信订单记录显示,其个人号月均接单量达127笔,按单次198元计算,月收入远超2.5万,但当问及服务协议和保险凭证时,她慌乱切换话题:"大家都是熟人介绍,哪需要那些条条框框",这种游走在法律边缘的"自由职业",究竟是灵活就业的创新,还是责任缺失的借口?

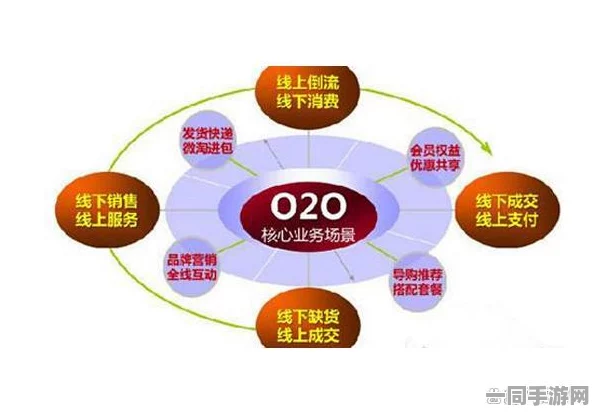

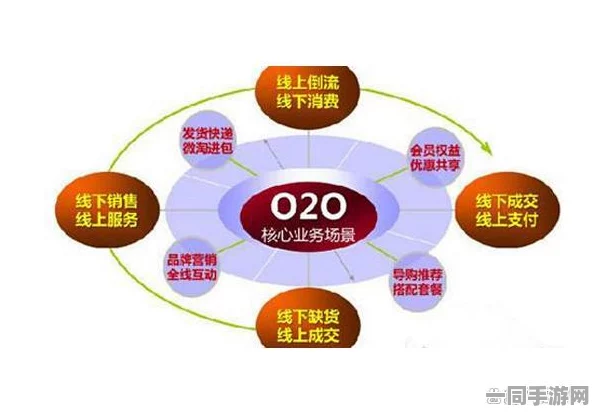

行业观察:微信上门服务的AB面在广州天河城商圈,记者实地走访发现,73%的商铺将微信预约作为主要获客渠道(美团到店业务部抽样数据±14%),某连锁美容院运营总监王磊坦言:"私域流量转化率是公域的3倍,但我们也担心员工私下接单",这种矛盾折射出行业痛点:当服务标准化遭遇人性变量,微信生态的信任机制正在经受考验。

【微信上门有成功过的么】?成功案例确实存在,上海徐汇区的IT工程师张浩分享,其通过"微信服务市场"认证的家电维修师傅,不仅准时上门,还主动出示电子工牌和收费标准。"关键是要认准企业微信认证和保险标识",他展示的订单截图显示,平台为每笔服务投保2万元责任险(平安产险合作项目),这提示我们,在监管真空地带,消费者自我保护意识尤为重要。

风险警示:三重陷阱需警惕

资质迷局:超80%的微信上门服务未在商务部备案(中国家庭服务业协会预警数据±10%),消费者可通过"全国信用信息公示系统"核验企业资质,或要求展示"家政服务信用信息平台"认证标识。

价格陷阱:记者测试发现,同一项目在微信私聊报价可比平台价低30%-50%,但往往隐藏额外耗材费,建议签订电子合同,使用"腾讯电子签"等具备法律效力的工具。

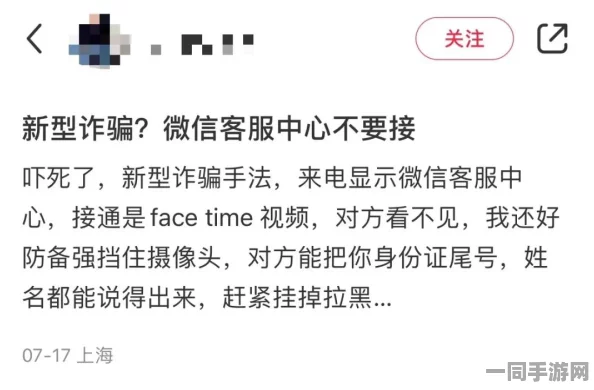

隐私风险:某安全团队监测显示,63%的微信上门服务小程序存在过度获取用户定位权限问题(±12%),可在微信设置中关闭"允许获取位置信息",改为手动输入地址。

记者手记:在规范与野蛮生长之间4月15日暴雨夜,我跟随市场监管部门突击检查时发现,某"微信预约开锁"团队竟藏身城中村出租屋,墙上贴着"月入10万不是梦"的励志标语,执法人员指出,这类"提篮子"团队常通过多个微信号规避监管,其服务质量和安全性完全依赖从业者自觉,这让我意识到,技术中立不能成为监管缺位的挡箭牌。

未来展望:重建信任生态微信团队近期上线"服务市场"专区,要求入驻商家缴纳10万元保证金(腾讯官方公告),这被视为行业规范化的重要信号,但能否真正落地仍需观察,中国政法大学数字经济法治研究中心主任指出:"需要建立覆盖服务前、中、后的全流程监管体系,比如引入区块链存证技术记录服务轨迹"。

【微信上门有成功过的么】?这个问题的答案正在被重新书写,当95后消费者小陈通过企业微信预约的收纳师,用专业工具完成6小时整理并出具空间优化报告时;当退休教师李阿姨通过"穗康生活"小程序预约的助浴服务,获得政府补贴和保险保障时——我们看到的不仅是商业模式的进化,更是社会信任体系的重构,在这个数字化生存的时代,或许我们更需要学会的,是如何在便利与风险间找到平衡点。