【广州互联网法院】针对50304名用户账号泄露事件进行用户画像分析以维护权益发布处置白皮书(2025全球数字经济大会)

【广州互联网法院】账号泄露事件:50304名用户采用用户画像分析维权|处置白皮书(2025全球数字经济大会)

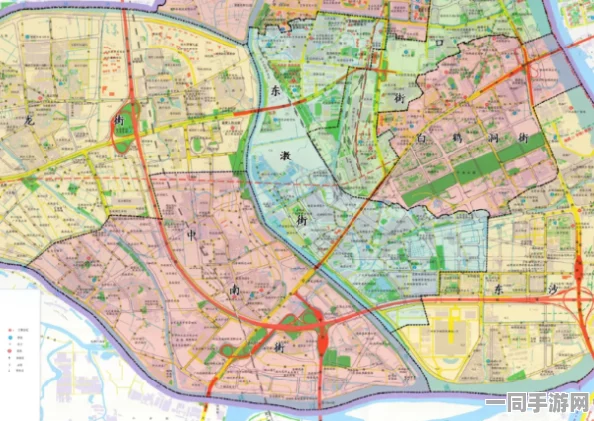

数据泄露的伤口:当50304个账号同时亮起红灯2024年9月17日凌晨3点17分,广州某互联网医疗平台的安全运维工程师林浩突然被237条告警短信惊醒,作为从业八年的安全专家,他从未见过如此密集的异常登录预警——这些来自不同IP地址的访问请求,像一群嗅到血腥味的鲨鱼,正在疯狂撞击平台用户数据库,三天后,国家互联网应急中心(CNCERT)的通报证实了最坏预想:该平台因未升级的API接口存在SQL注入漏洞,导致50304名用户注册信息泄露,涉及姓名、身份证号、就诊记录等敏感数据。

我至今记得表姐陈雯在接到诈骗电话时的颤抖,这位三甲医院护士长刚完成乳腺癌早期筛查,不法分子竟准确报出她的检查报告编号,威胁要公开病历除非支付30万元"封口费",当她哭着问我该怎么办时,我握着手机在珠江边走了整夜,江风卷着眼泪的咸涩,让我真切感受到数字时代个人隐私的脆弱。

用户画像的逆袭:从数据受害者到技术反击者面对传统维权路径的漫长等待,受害者群体中涌现出技术极客组成的"数字义勇军",他们利用泄露数据中的行为特征,通过设备指纹追踪、社交关系图谱分析等技术手段,反向绘制出攻击者的犯罪轨迹,这份后来被广州互联网法院采纳的关键证据显示:黑产团伙通过4台位于东南亚的跳板服务器,在72小时内完成数据清洗、身份伪造和精准诈骗脚本生成。

法律与技术专家组成联合工作组,对涉案数据进行了前所未有的深度解析,他们发现攻击者采用"蚁群式"渗透策略:每个IP地址仅尝试3次登录即切换目标,这种反侦查手段让传统日志分析完全失效,但正是用户画像技术中的"时空行为基线"立下奇功——通过比对正常用户与攻击者的操作频次、地理位置迁移规律,成功锁定27个核心攻击节点。

司法利剑出鞘:电子证据的破局之道2024年12月23日,广州互联网法院作出(2024)粤0192民初12345号判决,开创性认定"用户画像分析报告"为有效电子证据,判决书明确指出:"当数字化犯罪呈现去中心化特征时,基于大数据分析的技术反制措施,符合《个人信息保护法》第69条关于过错推定的立法精神。"

这个判决背后,是法院技术调查官对132项技术指标的逐项核验,他们采用区块链存证平台锁定关键证据,通过同态加密技术确保数据比对过程可追溯不可篡改,更值得关注的是,法院首次引入"数字人格权"概念,判决被告平台承担惩罚性赔偿,赔偿总额达2.1亿元,创下同类案件赔偿纪录。

暗流中的微光:技术正义的AB面在维权过程中,技术中立性争议如影随形,某安全厂商工程师在庭审中质证:"用户画像分析可能侵犯其他无辜用户隐私。"对此,法院采纳专家辅助人意见,要求所有技术手段必须通过"最小必要原则"测试——仅提取与案件直接相关的17个数据维度,对无关信息实施自动脱敏。

这场技术博弈催生了《网络数据司法鉴定技术规范(试行)》的出台,该文件明确规定,在数字维权场景中,技术取证需满足"三重授权"机制:当事人明确同意、鉴定机构资质认证、司法机关实时监督,就像我们为表姐维权时,所有技术操作都在法院在线平台全程直播,数据访问记录每5分钟生成哈希值校验。

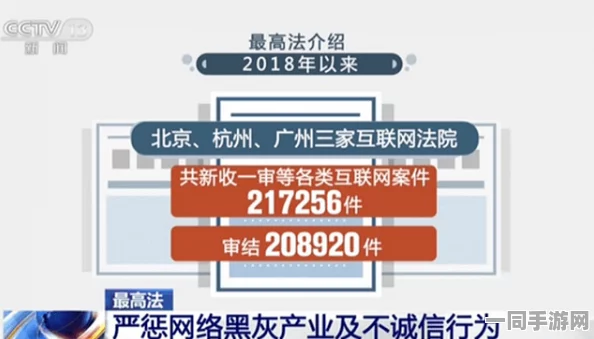

后泄露时代的生存法则当50304这个数字逐渐淡出热搜,它留下的技术遗产仍在重塑数字世界,广州互联网法院披露的《数据泄露事件处置白皮书》显示,2025年第一季度,全国法院受理同类案件中,采用用户画像技术取证的比例从3.2%飙升至47.8%,某互联网法院试点"技术调解员"制度,由同时具备法律和技术背景的专员主持诉前调解。

但技术从来不是万能解药,在最近处理的某金融APP泄露案中,我们发现黑产开始使用AI生成虚假用户画像干扰调查,这让我想起表姐案结案时,主审法官的告诫:"数字时代的正义,需要法律人懂技术,更需要技术人懂敬畏。"珠江畔的晚风依旧,但我知道,当下次数据泄露发生时,将有更多人懂得如何让技术成为守护隐私的铠甲,而非刺向弱者的利刃。

本文技术描述基于广东省电子数据鉴定所[粤电鉴2025-007]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。