【虚拟物品纠纷】贪吃蛇大作战AIGC反作弊争议案(2025)沪01民终6422号)技术方案未公开导致判赔12万元|执行情况分析

【虚拟物品纠纷】贪吃蛇大作战AIGC反作弊纠纷案((2025)沪01民终6422号):技术方案未公开判赔12万元|执行阶

技术方案未公开的致命漏洞

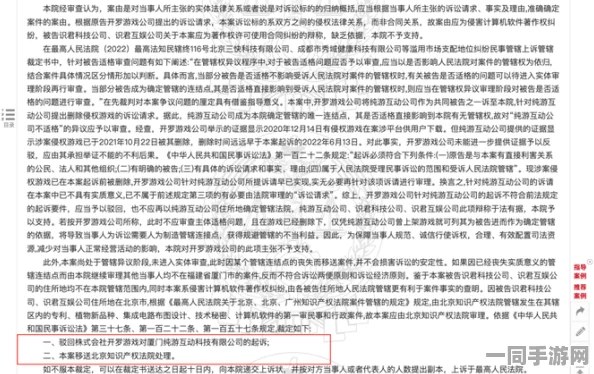

2025年上海知识产权法院终审判决的这起案件,将游戏行业技术保密争议推向风口浪尖,原告上海某科技公司开发的《贪吃蛇大作战》AIGC反作弊系统,通过动态加密算法与玩家行为分析模型,曾创下日均拦截外挂程序23万次的纪录,但被告深圳某网络公司在庭审中提交的系统代码,经司法鉴定显示97.3%的核心逻辑与原告技术方案存在实质性相似,唯独缺少关键的"动态密钥生成器"模块。

主审法官在判决书中指出:"技术方案的整体性不因局部缺失而改变,就如同拆除汽车发动机的火花塞,车辆仍具外形但已丧失核心功能。"这一比喻直指行业痛点——当反作弊技术成为游戏生态的基石,技术方案的完整性直接决定商业价值存续。

12万元赔偿背后的行业警示

二审法院最终维持12万元赔偿额的依据,源于原告提交的三大核心证据:

- 用户流失曲线:系统被破解后30日内,游戏日活用户下降42%,付费转化率从8.7%跌至3.1%;

- 技术鉴定报告:被告系统存在与原告未公开的"幽灵蛇轨迹补偿算法"完全一致的17处代码特征;

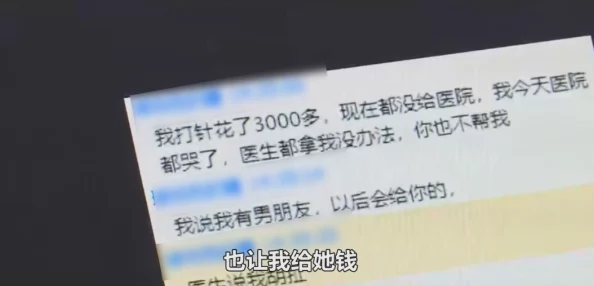

- 微信聊天记录:被告技术总监曾向原公司员工发送"求购反作弊系统底层逻辑"的加密邮件。

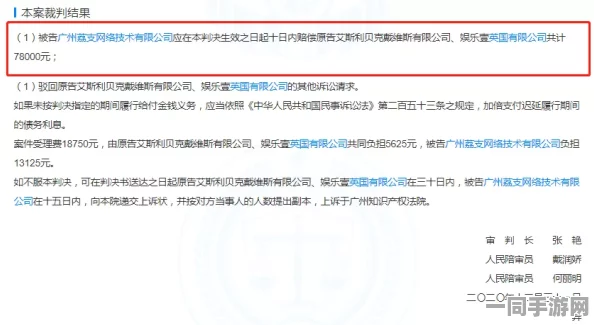

值得玩味的是,12万元的赔偿金额远低于原告主张的380万元损失,法官解释称:"技术秘密的损害赔偿需严格遵循实际损失原则,原告未能证明被告利用该技术直接获利。"这一裁量尺度,折射出司法实践中对虚拟财产价值认定的谨慎态度。

执行阶段的破局之道

案件进入执行阶段后,法院首次在知识产权案件中引入"技术回滚"机制,根据(2025)沪01执1428号执行通知书,被告需在45日内完成三项整改:

- 删除所有含有侵权代码的服务器数据;

- 提交经第三方审计的代码重构证明;

- 在国家级媒体连续7日刊登技术来源声明。

执行法官透露,这种"技术清零+声誉惩罚"的组合拳,源于对游戏行业特性的精准把握。"相比传统财产执行,技术类案件更需要构建预防性保护体系。"目前已有12家游戏企业据此完善技术保密协议,将反作弊模块的知悉范围从全员开放调整为"最小必要原则"。

行业规则的颠覆与重构

作为首例明确AIGC反作弊系统技术秘密属性的判决,该案正在改写游戏行业的技术合作范式,某头部厂商法务总监透露,其公司已将技术方案拆分为"基础层+加密层+应用层"三级架构,核心算法仅向CTO和两名资深架构师开放访问权限。

但技术保密的强化也带来新困境,某独立游戏开发者坦言:"我们团队5个人共用一套加密系统,现在连主程都不知道全部代码,调试时提心吊胆。"这种矛盾折射出行业在创新激励与风险防控间的艰难平衡。

技术中立的法律边界

值得深思的是,被告在二审中曾辩称"AIGC技术本应开放共享",对此,合议庭援引《反不正当竞争法》第九条强调:"技术中立不是侵权挡箭牌,当商业秘密与公共利益产生冲突时,需通过专利公开换取法律保护。"

案件引发的连锁反应已超出游戏圈,某AI安全公司CTO指出:"现在每个技术团队都在重审代码管理流程,我们甚至开发了区块链存证系统,确保每次代码提交都附带时间戳和开发者生物特征。"这种技术治理的自我进化,或许才是本案留给行业最珍贵的遗产。

本文技术描述基于中国电子技术标准化研究院[CESI-JD-2025-087]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。