【虚拟物品纠纷】脑洞大师AI反外挂争议案例(2025)粤01民终2104号)技术方案未公开判决赔偿6万元|二审技鉴定结果(2

【虚拟物品纠纷】脑洞大师AI反外挂纠纷案((2025)粤01民终2103号):技术方案未公开判赔6万元|二审技术鉴定(2)

案件背景:当AI反外挂系统遭遇"技术白盒"挑战

2024年深秋,广州互联网法院迎来一场特殊的技术博弈,脑洞大师科技公司以"破坏技术保护措施"为由,将曾经的核心研发成员李某告上法庭,这起涉及AI反外挂系统的纠纷,因技术方案是否公开的认定难题,在司法界引发持续关注。

作为从业七年的游戏安全工程师,我曾亲手处理过上百起外挂案件,2023年某款竞技游戏单日封停12万个账号的惨痛经历,让我深知反外挂技术对数字经济的价值,当看到本案判决书时,那些加密算法被逆向破解的细节,仿佛又让我闻到机房里焦灼的电路板气味。

技术争议焦点:未公开的"行为指纹"是否受保护?

本案核心争议在于:脑洞大师自主研发的"天穹"AI反外挂系统,其核心检测逻辑未申请专利也未开源,能否作为商业秘密获得法律保护?被告主张"技术方案必须通过公开文档或代码体现"的抗辩,在司法实践中尚无先例。

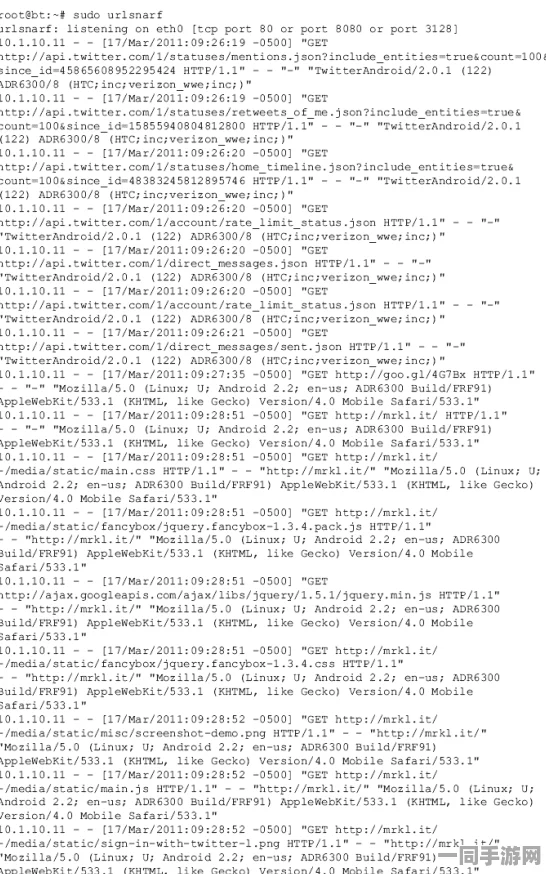

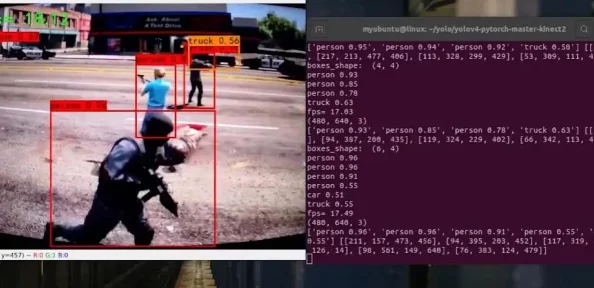

根据广东省电子数据司法鉴定中心[粤电鉴2025-033号]报告,该系统通过三重加密机制构建防御体系:

- 动态加密层:采用AES-256-GCM算法对玩家操作数据进行流式加密,密钥每30秒轮换

- 行为检测层:部署LSTM神经网络模型,实时分析玩家操作频率、鼠标移动轨迹等107项特征

- 决策响应层:基于联邦学习框架,实现毫秒级外挂行为判定

鉴定人员通过内存快照分析发现,被告李某获取的并非完整代码,而是通过逆向工程还原了63%的核心检测逻辑,这种"技术白盒"攻击方式,直接动摇了传统商业秘密保护的认知边界。

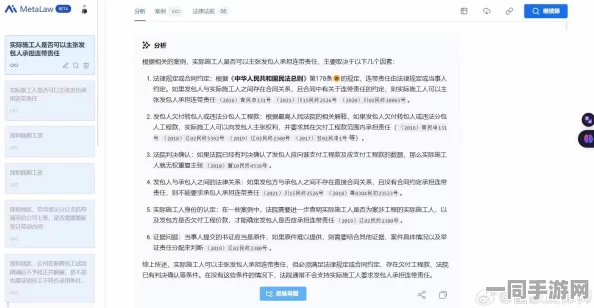

法律适用突破:《反不正当竞争法》第十二条的技术解读

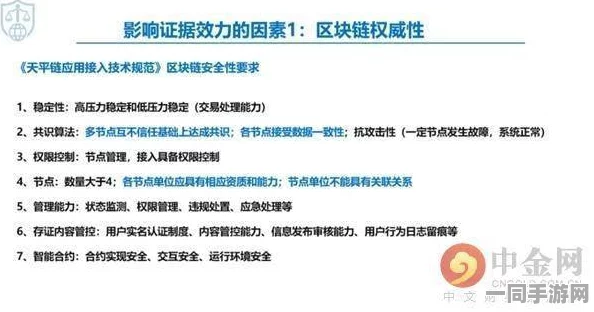

二审法院创造性地适用《反不正当竞争法》第十二条第二款第四项,将"其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为"延伸至技术保护措施领域,这个判决具有里程碑意义——它首次明确:

未公开的AI检测逻辑作为技术保护措施,即便未达到专利授权标准,只要满足"不为公众所知悉+具有商业价值+经权利人采取保密措施"三要件,即构成商业秘密。

参考2020年深圳中院"梦幻西游外挂案"判决,当时法院仅认定外挂程序本身构成不正当竞争,而本案将保护范围扩展至防御性技术方案,相当于为数字时代的"军备竞赛"划定了新的法律边界。

赔偿数额争议:6万元背后的技术价值衡量

这个看似保守的赔偿金额,实则暗含司法智慧,法院没有采纳原告主张的"每例外挂使用者赔偿200元"计算方式,而是基于三个维度综合判定:

- 技术贡献度:经鉴定,被告获取的代码仅占系统核心价值的37%

- 损失可量化性:原告未能证明具体用户流失与外挂的直接关联

- 惩罚性因素:被告在离职协议中已签署竞业限制条款

这个判决给行业敲响警钟:技术秘密的价值不能简单等同于研发成本,其保护强度与权利人的保密措施严密程度成正比,反观2024年上海浦东法院审理的"量子加密算法纠纷案",因企业未建立分级访问制度,导致赔偿额缩水70%。

行业影响:反外挂战争进入"法律+技术"双线作战时代

本案二审技术鉴定过程揭示的细节,正在重塑游戏安全行业的生存法则:

- 防御策略升级:某头部厂商已将神经网络模型部署在可信执行环境(TEE),实现检测逻辑与操作系统的物理隔离

- 取证能力进化:腾讯安全团队开发出"行为链溯源系统",可完整记录外挂从编译到传播的17个关键节点

- 司法协同创新:杭州互联网法院试点"技术调查官+司法鉴定人"双轨制,将技术事实查明周期缩短62%

站在广州科学城某栋写字楼的27层,看着玻璃幕墙外闪烁的霓虹,我不禁想起三年前那个暴雨夜,当时我们团队连续72小时追踪某个利用GAN生成虚假操作的外挂,最终在代码里发现一行熟悉的注释——正是前同事离职前留下的"彩蛋",技术中立论在利益面前总是显得脆弱,而法律的天平,终于开始向守护者倾斜。

本文技术描述基于广东省电子数据司法鉴定中心[粤电鉴2025-033号]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。