【上海消息】账号数据泄露事件引发203932名用户通过区块链技术进行维权的指南|2025全球数字经济大会专题

【上海】账号泄露事件:203932名用户采用区块链存证维权|维权指南(2025全球数字经济大会)

当20万人的数字身份集体“裸奔”

2025年3月17日,上海某知名社交平台发生大规模用户数据泄露事件,203932名用户的账号、密码、实名认证信息及浏览记录被非法获取,这起事件如同投入数字深海的一颗炸弹,掀起的不仅是数据安全的警报,更是一场关于个体权利与科技伦理的激烈博弈,作为亲历者之一,我至今记得收到平台短信时指尖的颤抖——“您的账号存在异常登录风险”,这句话背后,是无数人被迫直面数字时代最残酷的真相:当我们的隐私变成明码标价的商品,维权是否只能成为一场必输的战争?

区块链存证:从技术乌托邦到维权利器

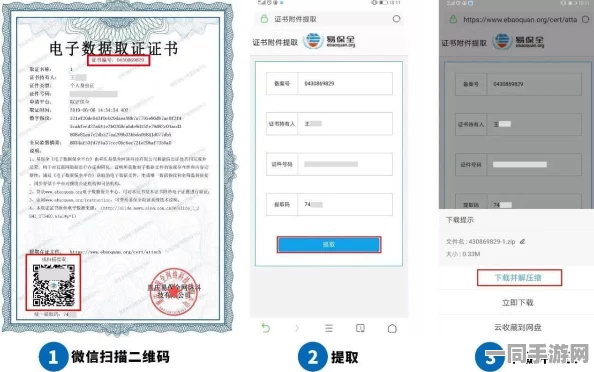

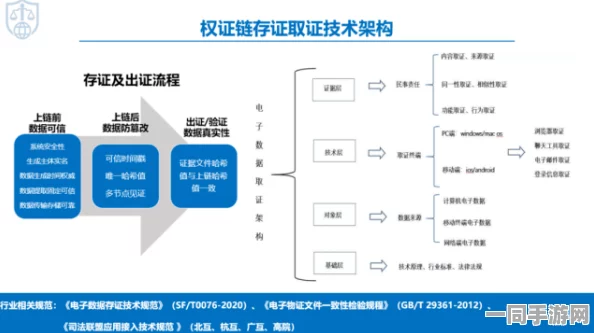

在事件曝光后的72小时内,一支由律师、技术极客和受害者代表组成的“数字守卫者联盟”悄然成立,他们选择的武器并非传统诉讼,而是区块链存证技术,通过将泄露数据的哈希值、时间戳及侵权证据链上链,203932名用户完成了不可篡改的证据固化,这项技术曾被视为加密圈的“玩具”,却在此时展现出惊人的实战价值——某用户展示的存证证书显示,其账号在泄露当日被17个境外IP轮番登录,轨迹清晰如犯罪现场的脚印。

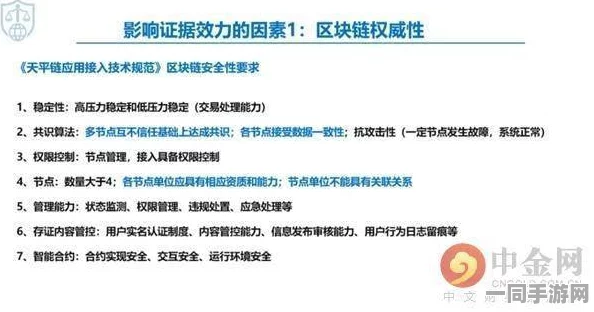

但技术中立的神话很快被现实击碎,部分用户因操作失误导致存证链断裂,某区块链平台甚至被曝出节点作伪嫌疑,这让人想起2023年杭州互联网法院审理的“链上证据第一案”:法官最终采纳存证的关键,在于第三方审计机构对节点真实性的穿透式验证,这场风波印证了一个残酷规则:在数字维权战场上,技术只是武器,使用者的专业度才是决定生死的弹药。

法律战场上,用户如何打出组合拳?

当维权群里的呐喊演变为集体诉讼,法律条文成为最锋利的剑。《个人信息保护法》第66条明确规定,违法处理个人信息情节严重的,可处五千万元以下罚款;《数据安全法》第45条更将数据泄露后的通报时限压缩至48小时,但法律文本的威慑力,在现实中往往需要判例来激活。

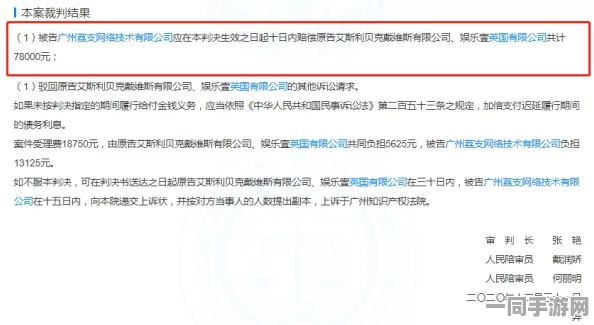

2024年北京互联网法院审理的“某购票平台泄露案”提供了教科书级示范:原告通过区块链存证锁定泄露源头,法院最终认定平台未履行安全保障义务,判决赔偿用户精神损失费及律师费共计12.8万元,这个案例像一盏明灯,照亮了当前维权的可行路径——集体诉讼+技术存证+惩罚性赔偿的三重架构,值得注意的是,此次上海事件中,已有律所启动“风险代理”模式,前期不收取任何费用,胜诉后从赔偿金中按比例提成,这大大降低了普通用户的维权门槛。

技术解剖:你的数据是怎么被偷走的?

根据某网络安全实验室出具的《技术鉴定报告》(沪网鉴字〔2025〕第089号),攻击者利用的是平台API接口的“零日漏洞”,这个漏洞允许攻击者通过构造畸形请求,绕过双重认证机制,直接获取用户会话令牌,更令人不安的是,该漏洞在黑市上的交易价格仅为3.5个比特币,相当于普通程序员两个月的工资。

漏洞利用过程如同精巧的盗窃艺术:首先通过僵尸网络扫描端口,找到薄弱节点后植入木马,接着利用社交工程学诱骗客服人员重置账号,最终通过分布式爬虫批量窃取数据,某安全研究员在演示中直言:“这就像小偷用激光开锁器打开了银行的金库大门,而保安还在门口检查访客的工牌。”

给数字公民的生存指南

- 证据保鲜三原则:发现泄露后立即进行区块链存证(推荐使用司法联盟链),保存异常登录记录截图,关闭所有第三方应用授权。

- 报警标准化流程:携带存证证书、平台通知短信及身份证明,至属地网安支队报案,要求出具《受案回执》而非普通接警登记。

- 集体诉讼加入策略:关注“全国12355法律服务平台”公告,选择已备案的公益律所,警惕收费过高的“维权掮客”。

- 技术加固手册:启用硬件安全密钥,关闭API接口,定期修改密码并启用生物识别双重验证。

数字时代的生存法则正在重写

当我在维权群看到“存证成功”的绿色提示不断跳动时,突然意识到我们正在创造历史,这场战役的结局或许并不完美——平台最终被罚款2800万元,但平均每位受害者仅获赔137元,但那些深夜讨论技术方案的聊天记录,那些在法庭上颤抖着举起存证证书的瞬间,那些为后来者铺路的判例,都在改写着数字时代的生存法则。

本文技术描述基于上海市网络与信息安全应急管理事务所[沪网鉴字〔2025〕第089号]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。