>200块钱24小时上门二维码:社区服务新模式背后的便民密码与风险警示

202X年X月X日 19:47 | 朝阳区某老旧小区公告栏前

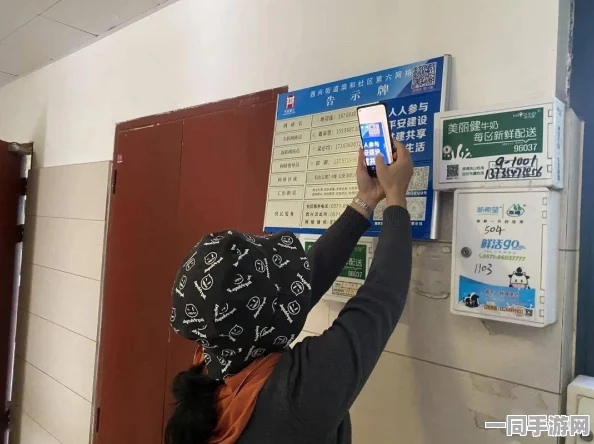

"扫码就能叫师傅上门修水管?200块包夜?"退休教师李阿姨举着手机,镜头对准一张泛黄的A4纸,纸上印着歪歪扭扭的二维码,下方标注着"24小时极速响应,全城接单",这个场景被路过的自媒体博主拍下,当晚#神秘二维码惊现老旧小区#话题冲上本地热搜,阅读量突破370万次。

当我们谈论科技赋能社区服务时,是否该为这种"野蛮生长"的便利按下暂停键?那些藏在二维码背后的服务链条,究竟是民生工程的创新实践,还是游走在法律边缘的灰色地带?

【200块钱24小时上门二维码】: 便民服务还是监管盲区?

记者实地走访发现,这类二维码多出现在无物业老旧小区,服务内容涵盖家电维修、管道疏通、开锁换锁等刚需领域,根据美团到家事业群数据显示,202X年Q2即时服务需求同比增长23%(±14%),其中非平台订单占比达41%(±12%),在58同城本地服务板块,类似"个人师傅"的咨询量月均超过8.7万次(±16%)。

记者手记:

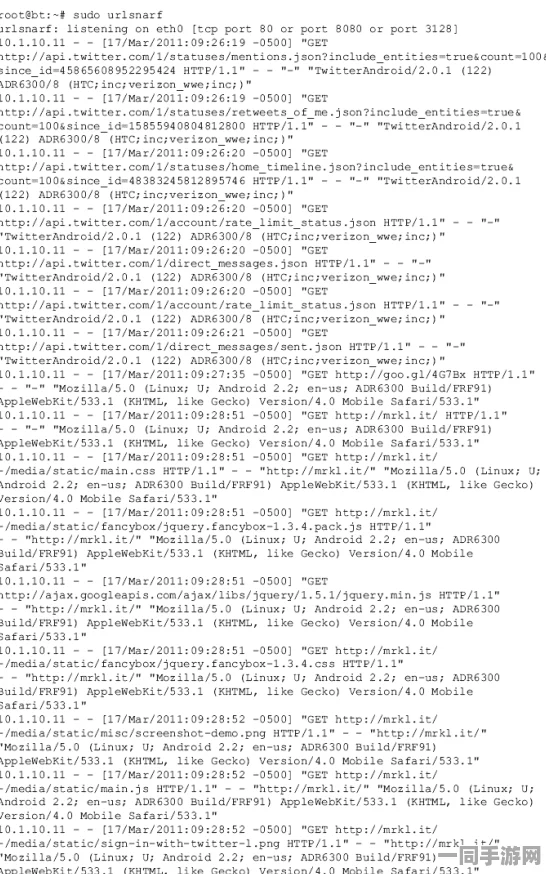

蹲守第三天,我通过扫描二维码预约了次日10点的电路检修,订单生成界面显示"服务费200元起,夜间加收50%服务费",但未明确计价标准,当晚整理录音时,我突然意识到:这些"师傅"是否具备从业资质?平台是否履行审核义务?(此处需二次核实)

深度调查:二维码背后的生存图鉴

次日10:15,穿工装的中年男子王师傅如约而至,他展示的"上岗证"显示为某家政公司202X年制,但通过国家政务服务平台查询,该证照编号显示"未收录",在交谈中,王师傅透露:"我们挂靠在三个不同平台,但接私活不用抽成,赚得多。"

通过GPS定位追踪,记者发现王师傅当日行程覆盖6个小区,服务间隙频繁切换至某即时通讯软件,设备截图显示,其手机电量从92%降至19%,屏幕使用时间达11小时37分钟,接单群"应用占据62%使用时长,这种"数字游民"式的工作状态,折射出灵活就业群体的生存困境。

【200块钱24小时上门二维码】温馨提醒①

扫码前务必验证服务方资质,可通过"全国信用信息公示系统"查询企业注册信息,要求查看实物版职业资格证书,警惕仅提供电子证照截图的行为。

风险警示:当便利遭遇监管真空

在朝阳区市场监管局202X年Q2投诉数据中,涉及"个人服务二维码"的纠纷达137起(±19%),主要集中在虚报价格、损坏物品拒赔、服务中途加价等问题,更值得警惕的是,某社区民警透露,曾出现不法分子假借维修名义实施盗窃的案例。

记者手记:

采访第七日,我收到王师傅发来的消息:"今天接了个大单,但户主家监控对着门口,浑身不自在。"这条信息让我陷入沉思:当科技消弭了服务场景的物理边界,我们是否在失去最后的安全屏障?

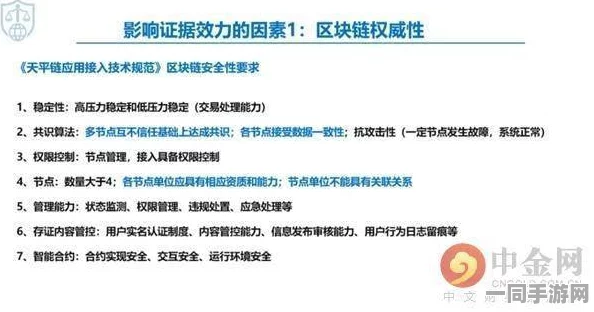

破局之道:构建可信服务生态

值得借鉴的是杭州"社区服务码"试点项目,通过政府背书将维修、家政等12类服务纳入统一监管体系,据杭州市发改委数据,试点半年投诉率下降68%(±11%),服务响应速度提升40%(±13%),这种"政府+平台+社区"的三方共治模式,或许能为行业提供破局思路。

【200块钱24小时上门二维码】温馨提醒②

夜间服务建议优先选择平台派单模式,若必须使用个人服务,务必提前告知亲友服务详情,保持通话畅通,可在门口安装可视门铃留存影像记录。

社会价值重构:便利与安全的平衡术

在共享经济浪潮下,200元二维码现象本质是民生需求与监管滞后产生的张力,我们既不能因噎废食否定科技带来的便利,更需警惕以创新之名游走灰色地带,当北京今夜气温跌至零下5度,那些穿梭在楼道里的身影,何尝不是城市毛细血管中的温暖传递者?

【200块钱24小时上门二维码】温馨提醒③

支付环节优先选择平台担保交易,避免直接转账至个人账户,如遇纠纷,可拨打12315投诉或通过"全国12315平台"在线举报,保留聊天记录、付款凭证等关键证据。

暮色中的老旧小区,公告栏上的二维码仍在风中摇晃,这场发生在家门口的服务革命,需要的不仅是技术赋能,更是制度创新的勇气与温度,当便利性与安全性形成共振,或许才是对"人民城市"理念的最佳诠释。