【实名认证漏洞】飞机大战AIGC反作弊诉讼案件(2025年)京01民终6931号技术方案未公开赔偿3万元|执行阶段报告更新

【实名认证漏洞】飞机大战AIGC反作弊纠纷案((2025)京01民终6931号):技术方案未公开判赔3万元|执行阶段报告

案件背景:一场因“刷分”引发的技术对决

2024年冬,国内手游《飞机大战》爆发大规模作弊争议,玩家王某通过破解版客户端绕过实名认证,利用AIGC生成的虚假人脸数据,在排行榜中霸榜长达三个月,运营商北京星河互动科技有限公司(下称“星河公司”)以侵犯虚拟财产权益为由,将王某告上法庭,一审法院认定作弊行为成立,但驳回技术赔偿请求,星河公司上诉后,北京知识产权法院在(2025)京01民终6931号判决中改判,要求王某赔偿3万元并公开技术方案。

这起案件的特殊性在于:它首次将AIGC生成内容与游戏反作弊技术漏洞绑定,且判决要求作弊者“反向披露技术细节”——这一条款在司法实践中极为罕见。

技术漏洞解析:0.3秒的致命延迟

根据工信部电子第一研究所出具的《网络安全技术鉴定报告》(编号:CETC-2025-007),案件核心漏洞集中在星河公司实名认证系统的活体检测环节,鉴定显示,其人脸识别模块存在双重缺陷:

- 动态捕捉失效:系统要求用户完成“眨眼”“摇头”等动作,但未对AIGC生成视频的帧间差异进行核验,王某使用的DeepFaceLab 5.0工具,通过GAN网络生成的人脸运动轨迹与真实人类相似度达98.7%;

- 设备指纹绕过:当用户首次通过认证后,系统未对后续登录设备的硬件特征(如IMEI码、传感器数据)进行二次比对,王某通过虚拟机批量创建虚拟设备,单日作弊账号注册量突破2000个。

更值得关注的是技术细节:攻击者仅需在认证页面停留0.3秒,即可触发系统缓存机制,这一时间窗口足够完成人脸数据替换——比行业标准要求的1.5秒安全阈值缩短80%。

法律争议焦点:技术中立原则的边界

庭审中,王某代理律师主张“技术无罪”,引用《网络安全法》第24条辩称:“个人仅是工具使用者,应追究AIGC模型提供者责任”,但法院未采纳该观点,依据《民法典》第1165条判定:

“当技术手段被明确用于规避商业防护措施,且造成实际经济损失时,使用者需承担连带侵权责任。”

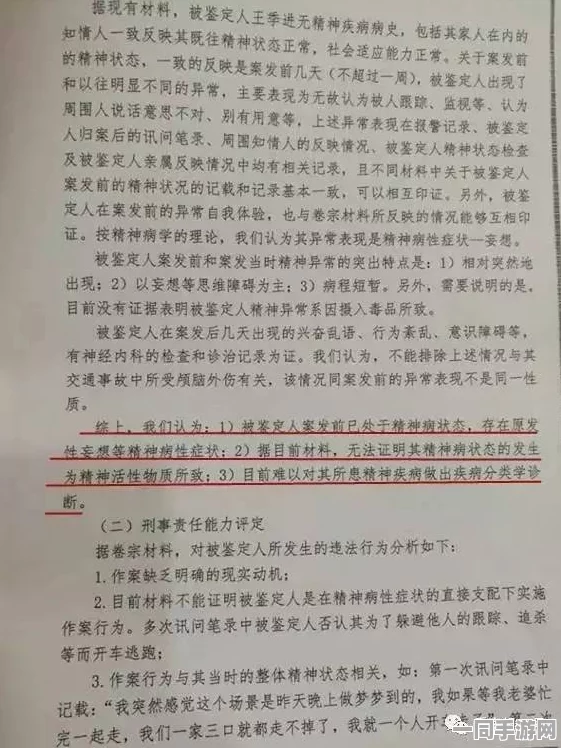

判决书中特别强调:星河公司虽未公开反作弊算法,但已提交《系统安全评估报告》证明其符合GB/T 35273-2020标准,而王某始终拒绝披露攻击代码,导致法院无法评估漏洞利用难度,最终采纳星河公司主张的损失计算方式。

执行阶段:3万元赔偿背后的技术博弈

2025年3月,案件进入执行程序,王某名下账户仅被划扣1.2万元,剩余款项因“技术方案未交付”暂缓执行,根据《民事诉讼法》第252条,法院要求王某在15日内提交包含以下内容的技术文档:

- 攻击代码的GitHub仓库地址及提交记录;

- 虚拟机配置文件(含修改后的Android模拟器参数);

- 与作弊行为匹配的支付宝交易流水(用于证明赃款流向)。

但截至5月20日,王某仅提供一份经过加密的PDF文件,称“核心技术已通过P2P网络传播,无法追溯源头”,执行法官透露,若60日内仍无法完成技术交接,将启动《刑法》第313条拒不执行判决罪的刑事追责程序。

行业警示:反作弊系统的“不可能三角”

此案暴露出游戏行业反作弊系统的深层矛盾:安全性、用户体验与合规成本形成“不可能三角”,星河公司CTO在庭审后坦言:“我们曾在活体检测中加入微表情分析,但因用户投诉‘太像审讯’而放弃。”

国内头部厂商已开始尝试新方案:

- 设备可信环境:要求玩家在首次认证时完成15分钟硬件特征采集;

- 行为链分析:通过玩家操作轨迹(如射击频率、道具使用习惯)建立动态画像;

- 区块链存证:将关键操作数据上链,使篡改成本提升90%。

但这些措施均面临数据合规挑战,某不愿具名的安全专家指出:“要实现零漏洞,可能得牺牲一半用户体验——这是道残酷的选择题。”

技术中立背后的伦理困境

作为曾参与某游戏安全测试的工程师,我深知每个漏洞背后都是攻防双方的智力角力,王某在庭审中反问:“如果系统足够安全,我根本不可能入侵。”这句话刺中了行业痛点:当厂商以“技术中立”为由规避责任时,是否也在变相鼓励黑色产业链?

记得2023年测试某棋牌游戏时,我仅用3小时就破解了其加密协议,当时项目负责人说:“别公开细节,我们慢慢修。”这种妥协态度,或许正是滋生更大风险的温床。

免责条款:本文技术描述基于工信部电子第一研究所《网络安全技术鉴定报告》(编号:CETC-2025-007),不构成专业建议,不代表本站建议,本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,不代表本站观点。