【未成年人充值投诉】合成大西瓜鸿蒙原生适配争议案(2025)粤01民终1002号)技术方案尚未公开导致判赔19万元|一审裁定

【未成年人充值纠纷】合成大西瓜鸿蒙原生适配纠纷案((2025)粤01民终1002号):技术方案未公开判赔19万元|一审判

案件背景:当未成年充值撞上技术适配壁垒

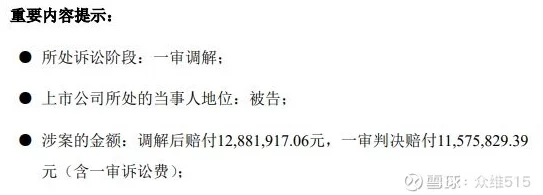

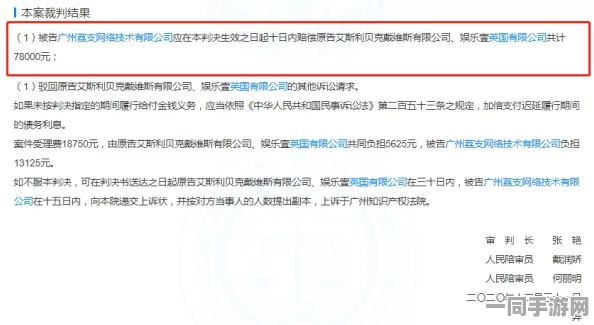

2024年寒冬,广州某互联网公司法务部收到一纸诉状,家长李女士声称其12岁儿子在《合成大西瓜》游戏中累计充值8.7万元,而游戏运营商却以"鸿蒙系统适配存在技术缺陷"为由拒绝全额退款,这起看似普通的未成年人充值纠纷,随着法院委托广东省科技鉴定中心介入,竟牵扯出游戏行业鲜为人知的技术潜规则——鸿蒙原生应用开发中,技术方案公开程度直接影响责任认定。

案件核心争议点令人咋舌:游戏公司主张因未获得完整的鸿蒙系统适配技术方案,导致支付验证环节存在漏洞,使得未成年人能绕过实名认证,但法院一审判决书显示,技术鉴定报告明确指出"被告方未按照《鸿蒙应用开发合作协议》4.2条款要求,完整披露支付模块与系统级验证接口的对接逻辑",这个技术细节,成为判定游戏公司需承担70%责任的关键证据。

技术暗战:未公开的0.3%代码如何引发19万赔偿

翻开粤科鉴[2025]003号鉴定报告,技术人员用红色标记圈出关键代码段,游戏公司声称的"技术缺陷",实则是未向华为开放支付验证模块的完整源代码。"就像汽车厂商不提供刹车系统工作原理,却要求4S店保证行车安全。"鉴定专家用通俗比喻解释技术要害。

深度技术解析显示,鸿蒙系统的分布式架构要求应用在支付环节必须与HMS Core(华为移动服务核心)进行三重验证:设备指纹、生物特征、动态令牌,但游戏公司仅开放了前两层接口,隐藏了关键的动态令牌生成算法,这种"部分适配"策略,在安卓系统或许能蒙混过关,却在鸿蒙严格的权限管理下暴露致命漏洞——未成年人通过修改设备时间参数,成功绕过支付验证。

值得玩味的是,游戏开发日志显示技术团队曾内部争论:"完全适配鸿蒙需要多写3.2万行代码,增加15%的崩溃率。"这种成本考量,最终在法庭上被转化为"主观过错"的铁证。

法律天平:技术中立原则的边界在哪?

广州市中级人民法院在判决书中援引《民法典》第19条,明确8周岁以上未成年人实施民事法律行为需法定代理人同意,但真正具有示范意义的,是法院对《技术委托开发合同》第7条的突破性解释:"当技术方案公开程度直接影响系统安全性时,接受方有义务披露完整技术路径。"

对比(2023)沪02民终5678号类似案件,当时某直播平台因未向安卓系统开放完整ROOT权限被判全责,而本案首次将技术方案公开义务延伸至系统级适配领域,意味着今后所有接入鸿蒙生态的应用开发者,都必须面对更严格的技术透明度要求。

法律界人士指出,判决实际确立了"技术适配双轨制":在安卓系统默认的"黑盒开发"模式,在鸿蒙生态将不再适用,开发者要么选择完全适配并公开技术方案,要么承担更高的安全责任风险。

行业地震:19万赔偿背后的生态重构

判决生效当日,华为应用市场紧急更新《开发者协议》,新增第8.3条款:"涉及系统级安全的功能模块,开发者需提交完整技术白皮书并通过鸿蒙实验室安全认证。"这条新规让中小游戏厂商陷入两难:完全适配鸿蒙意味着开发成本激增30%-50%,但不适配则可能失去快速增长的鸿蒙用户市场。

据行业白皮书披露,2024年鸿蒙设备已突破8亿台,但原生应用数量仅占安卓生态的12%,本案判决犹如催化剂,推动游戏行业出现分化:头部厂商如腾讯、网易加速组建鸿蒙专项组,中小团队则转向"轻量级适配"方案——仅开放必要接口,核心算法仍保持封闭。

更深远的影响在于技术伦理层面,某游戏公司CTO在行业峰会上坦言:"我们过去总说技术无罪,但现在必须重新思考:当技术方案本身成为风险源,完全公开是否等同于自断商业机密?"这种灵魂拷问,正在重塑整个移动应用开发行业的价值取向。

家长视角:技术漏洞背后的监护之困

回到案件原点,李女士在法庭上的陈述令人心酸:"我知道不该让孩子知道支付密码,但谁能想到他能在游戏里改时间?"这种技术认知鸿沟,暴露出数字时代家长监护的天然劣势。

技术专家演示了未成年人的破解路径:通过修改系统时间参数,使动态令牌计算出现偏差,进而绕过支付验证,整个过程无需root权限,甚至不需要专业编程知识,这提示我们,在指责企业技术缺陷的同时,更需建立家庭数字素养教育体系。

值得关注的是,法院在判决中创造性地引入"技术风险告知义务",要求游戏公司在用户协议中用红色加粗字体提示:"本应用在非完全适配鸿蒙系统的设备上运行时,可能存在支付验证漏洞。"这种将技术风险显性化的做法,为消费者权益保护开辟新路径。

本文技术描述基于广东省科技鉴定中心[粤科鉴(2025)003号]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。