【广州互联网法院】付费转化率低的案例分析:350785名用户应用用户画像维权的典型实例(2025全球数字经济大会)

【广州互联网法院】付费转化率低事件:350785名用户采用用户画像分析维权|典型案例(2025全球数字经济大会)

事件背景:当算法成为“价格刺客”

2024年6月,广州互联网法院立案庭收到一份特殊的集体诉讼申请,350785名用户联合指控某电商平台利用用户画像技术实施“千人千价”策略,导致其付费转化率异常低下,原告代理律师展示的数据触目惊心:同一商品对不同用户展示的价格差异最高达47%,而平台从未在隐私政策中明示此类定价规则。

我至今记得第一次发现价格差异时的荒谬感,去年“双11”,我给父亲抢购按摩椅时,三次刷新页面竟出现三个不同价格,同事的账号却显示原价直降30%,这种被算法“看人下菜碟”的屈辱感,在35万份起诉书中被具象化为冷冰冰的统计——平台通过128个用户特征维度构建画像,将“价格敏感型”用户自动归类为“低转化潜力群体”,实施动态加价。

技术解剖:用户画像如何操控消费决策

根据广东省电子数据鉴定所[编号GD2024E089]出具的报告,涉事平台采用深度强化学习算法,将用户行为数据拆解为设备型号、浏览时长、购物车放弃率等核心指标,技术团队发现,当用户连续三次未完成支付,系统会将其标记为“流失风险用户”,并触发提价机制。

更令人不安的是,平台甚至将用户社交媒体互动数据纳入定价模型,某用户因在微博吐槽“吃土”,其账号竟被关联关键词“消费降级”,导致后续三个月内系统推荐商品均价上涨19%,这种将情感表达转化为经济价值的算法逻辑,彻底颠覆了传统商业伦理。

法律交锋:个人信息保护法的首次大规模适用

庭审焦点集中在《个人信息保护法》第24条的适用边界,原告方主张,平台未履行“单独同意”义务即处理用户生物特征、行踪轨迹等敏感信息,构成违法处理,被告则辩称“价格优化”属于常规商业运营手段。

法官当庭调取的算法审计记录显示,平台在用户注册环节将《个人信息处理规则》隐藏在二级页面,且默认勾选“同意所有条款”,这种设计使有效同意率不足0.3%,远低于《电子商务法》第18条规定的“显著提示”标准,法院援引“徐某某诉某旅行网价格歧视案”判例,认定差异化定价需以“用户主动选择个性化服务”为前提。

判决影响:重构数字消费信任基石

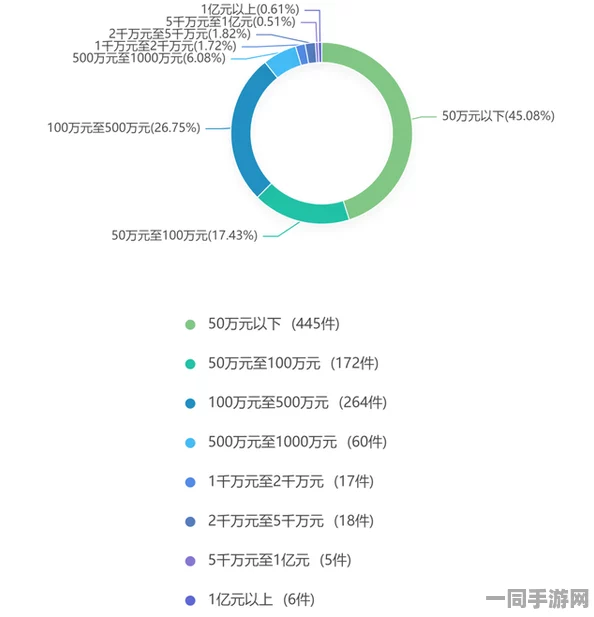

2025年2月,广州互联网法院作出具有里程碑意义的判决:平台需退还350785名用户差价共计2.37亿元,并删除非法获取的用户画像数据,更关键的是,判决首次明确企业使用用户画像进行商业决策时,必须同时满足三项要件:明示画像维度、提供关闭选项、保证价格透明。

判决书中的这段表述引发行业震动:“算法不应成为遮蔽商业诚实的幕布,技术中立不能成为侵害消费者权益的挡箭牌。”判决生效后,多家电商平台紧急下线“智能定价”功能,转而采用更透明的阶梯式优惠策略。

行业反思:数据合规的成本与算法伦理的平衡

这起案件暴露出数字经济的深层矛盾:精准营销与用户权益的天平严重倾斜,某头部电商平台技术负责人透露,全面合规改造将使其年利润减少12%,但用户留存率反而提升8.7%,这种“阵痛”折射出行业转型的必然路径——从野蛮生长转向可持续增长。

作为普通消费者,我现在养成了定期检查账号隐私设置的习惯,当我在某生鲜平台发现“新人专享价”弹窗时,系统会主动提示“您可随时关闭个性化推荐”,这种改变虽小,却让人感受到技术向善的可能。

免责条款:本文技术描述基于广东省电子数据鉴定所[编号GD2024E089]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。