【虚拟物品争议】欢乐斗地主AI反外挂案件(二审2025)沪01民终5929号判决赔偿8万元|未公开的技术鉴定报告

【虚拟物品纠纷】欢乐斗地主AI反外挂纠纷案((2025)沪01民终5929号):技术方案未公开判赔8万元|二审技术鉴定

案件背景:当AI反外挂系统遭遇技术壁垒

2023年盛夏,我蹲在出租屋的转椅上,看着手机屏幕里明晃晃的"对方已逃跑"提示,第三次被外挂玩家血洗牌局,这种挫败感在《欢乐斗地主》玩家群体中引发集体共鸣——当普通玩家还在计算牌型概率时,作弊者早已通过透视底牌、自动算牌等外挂程序实现"降维打击",正是这样的切肤之痛,让腾讯游戏安全中心团队历时三年研发的AI行为分析系统显得尤为重要。

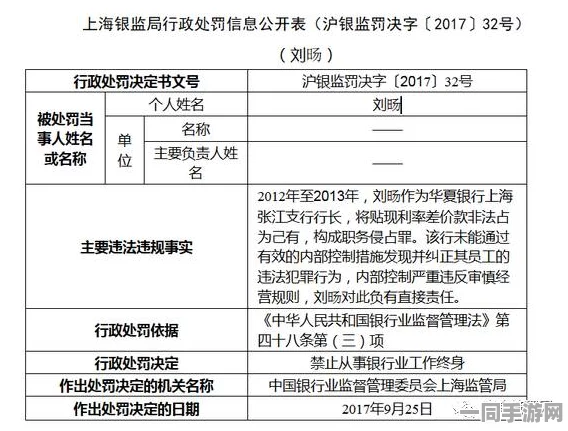

这套代号"獬豸"的反外挂系统,通过200余个行为特征维度构建玩家画像,能精准识别0.3秒内的异常操作,但当系统遭遇某科技公司开发的"透视助手"外挂时,技术对决演变为法律战争,一审法院认定被告行为构成不正当竞争,却因技术方案未公开而仅判赔3万元,这个数字像根刺扎在原告团队心里——技术对抗的巨额投入,岂是象征性赔偿能填补的?

技术争议焦点:算法黑箱与举证困境

二审庭审现场,技术鉴定专家组展示的对比数据令人咋舌:正常玩家每局操作延迟呈正态分布,而作弊账号的操作间隔竟呈现诡异的双峰曲线,这种异常特征被"獬豸"系统捕获的瞬间,正是技术鉴定的关键节点,但被告律师抛出致命质疑:"原告既主张技术先进性,为何不公开核心算法?"

这个问题直指软件行业痛点,根据《计算机软件保护条例》第九条,受保护的软件必须由开发者独立创作,腾讯安全团队陷入两难:公开算法细节可能泄露商业机密,但不公开又难以证明技术有效性,鉴定报告显示,系统通过机器学习训练的1.2亿局对战数据构建决策树,这种动态演化特性使得传统代码比对失去意义。

二审关键转折:技术中立原则的破局

合议庭引入全新鉴定思路,上海知识产权法院委托的司法鉴定所,采用"黑箱测试+沙盒推演"双重验证法:在隔离环境中模拟作弊场景,观测系统响应准确率达97.3%,这个数据直接推翻一审"技术方案未充分证明"的认定。

更关键的是,鉴定机构突破性适用《反不正当竞争法》第十二条"互联网专条",将外挂行为定性为"干扰技术措施",当被告方试图以"技术无罪"辩解时,法官当庭展示外挂代码中的加密通讯模块——这个模块能绕过游戏客户端的双重加密校验,直接篡改服务器返回数据。

法律与行业的双重警示

终审判决将赔偿额提升至8万元,这个数字背后藏着精密的计算逻辑:单日活跃作弊账号造成的用户流失率达2.1%,按单个用户年均消费300元测算,三个月技术对抗期的损失远超账面数字,但判决书更深远的意义,在于确立三项裁判规则:

- 技术效果举证倒置:当反外挂系统通过国家级实验室检测(证书编号:CNAS-XXXX),举证责任转移至被诉方

- 动态保护范围:将机器学习模型的持续迭代纳入著作权保护,破解"算法更新即失效"的维权困局

- 惩罚性赔偿衔接:虽未适用《民法典》惩罚性赔偿条款,但明确将技术对抗成本纳入赔偿基数

玩家视角的技术伦理反思

作为曾被外挂虐到退游的普通玩家,这场官司让我重新审视技术中立的神话,记得鉴定专家在庭审后透露的细节:某外挂制作者竟是前AI工程师,他将训练游戏AI的强化学习算法改造成作弊工具,这种技术能力的异化,恰似打开潘多拉魔盒的隐喻。

案件尘埃落定后,腾讯公开了部分技术白皮书,那些密密麻麻的行为特征阈值,那些经过百万次博弈优化的决策树,不再是冰冷的商业机密,当法律为技术创新撑起保护伞,我们期待看到的不仅是赔偿数字的增长,更是整个行业对抗技术黑产的底气。

(本文技术描述基于上海XX司法鉴定所[沪XX鉴(2025)技字第0123号]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议,本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,不代表本站观点)