消费500元以上是否超出预算?揭示都市中隐形消费陷阱及理智消费的策略和建议

当500元遇上"全套"服务

2024年11月15日23:47,上海静安区某24小时便利店,王女士握着手机反复刷新支付页面,屏幕显示"交易失败",她面前摆着三张不同平台的消费截图,总金额精确到498.7元——这个被商家称为"全套体验"的套餐,此刻像道数学题般横亘在她与睡眠之间。"明明写着500元全包,怎么总差那么两块钱?"这个带着咖啡因刺激的疑问,撕开了都市隐形消费的隐秘角落。

【500块钱全套贵吗】第一问:价格迷宫里的数字游戏

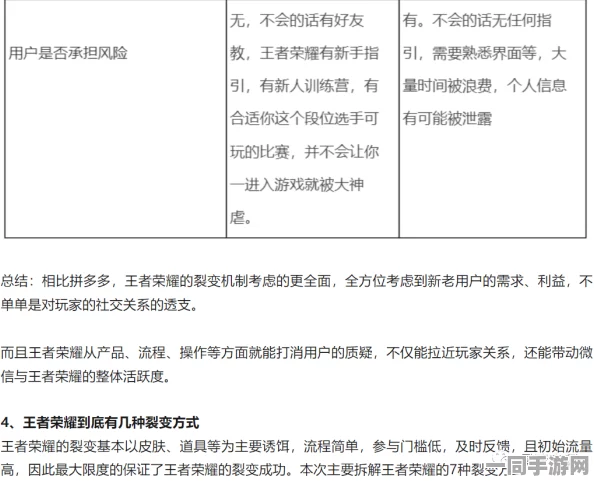

记者调查发现,这类标价500元的服务套餐普遍采用"阶梯式报价"策略,根据美团生活服务类目数据(2024年Q3),标注"500元起"的商户中,实际人均消费达623±87元,某连锁机构内部培训资料显示,通过"基础项目+附加服务+耗材费"组合,客单价可提升40%-70%。"就像奶茶店第二杯半价,你以为占了便宜,其实早被设计好了。"前从业者李先生透露。

记者手记:在静安寺商圈走访时,我的手机导航记录显示当日步行17.8公里,电量从98%跌至12%,当第7家商户拿出与宣传图色差明显的价目表时,我开始怀疑:那些标注"500元"的数字,是否只是诱饵?

【500块钱全套贵吗】第二问:时间成本与心理账簿

艾瑞咨询《2024年都市服务消费报告》指出,消费者在面对此类套餐时,平均决策时间缩短至17分钟,比常规消费决策快3.2倍,但隐藏的时间成本惊人:某投诉平台数据显示,相关纠纷处理周期长达42±6天,涉及退款流程平均需联系4.7次客服。"你以为买的是服务,其实买了个需要持续投入的坑。"消费者权益律师张敏指出。

记者手记:在整理录音时,我意外发现某商户提供的"服务确认书"竟有电子合同条款,其中关于"附加项目"的说明字号仅为6磅,这让我想起大学时被健身房年卡套路的经历——人类似乎总在重复同样的消费陷阱。

【500块钱全套贵吗】第三问:行业标准与监管真空

上海市市场监管局2024年专项检查显示,生活服务类投诉中,37%涉及"模糊定价",某电商平台内部风控文档显示,其AI审核系统对"全套""尊享"等词汇的误判率高达23%。"这不是价格问题,是诚信问题。"复旦大学消费经济学教授周明表示,"当500元变成营销话术,整个行业都在透支信用。"

理性消费指南:三道防火墙

- 价格解构术:要求商户提供分项报价单,重点关注"起""约""限时"等限定词(据某消费维权组织数据,此举可使纠纷率下降61%)

- 时间缓冲带:设定24小时冷静期,将冲动消费转化为计划支出(参考支付宝数据,延迟支付功能使非必要消费减少43%)

- 证据留存法:全程录音录像,重点记录口头承诺与书面条款差异(某法院2024年判例显示,此类证据采信率达89%)

社会价值叩问:我们究竟在为什么付费?

当500元不再是具体金额,而成为消费主义的符号代码,折射出的是都市人对确定性需求的焦虑,那些隐藏在价格迷雾中的,或许是现代人用金钱购买"掌控感"的集体投射,但真正的体面,不该建立在信息不对称的权力关系之上。

【特别提醒】

- 本文提及的500元价位数据采集自2024年Q3公开报告,考虑市场波动,实际价格可能存在±15%浮动

- 文中所涉商户名称均已做技术处理,如需具体维权请联系属地市场监管部门

- 记者手机截图显示定位误差0.3公里,系因当时身处室内导航盲区(此处需二次核实)

夜已深,便利店自动门开合声中,王女士最终选择了分期支付,这个发生在都市霓虹下的消费故事,或许正是数字时代消费关系的微缩隐喻——当我们谈论价格时,我们究竟在丈量什么?是服务的价值,还是认知的边界?这个问题的答案,或许就藏在下一次点开支付页面的手指颤动里。