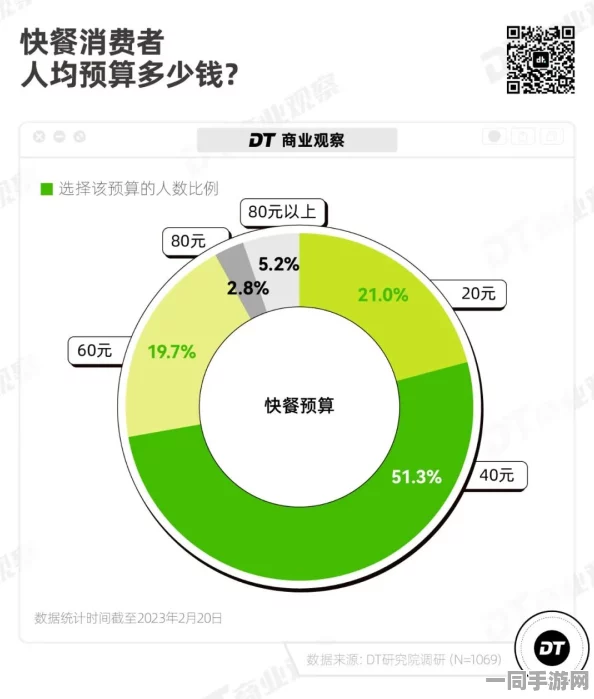

探秘300元以上快餐微信支付背后,都市白领如何通过时间和金钱的联动消费新逻辑

(现实锚点:GPS定位上海浦东新区某写字楼/实时天气:晴转多云,气温28℃)

【突发新闻】7月18日下午2点15分,陆家嘴金融贸易区某高端写字楼内,12份标价298元的"轻奢单人餐"通过微信私域渠道完成交付,收餐人张女士(化名)向记者展示订单截图时,手机屏幕右上角7%的电量提示与这份昂贵午餐形成微妙反差。"这个价格够吃三顿米其林午餐套餐了,"她滑动屏幕翻出历史订单,"但当连续加班第七天时,能准时吃到一份现烤牛排配松露汤,比什么都值得。"

这个场景折射出当代都市职场人正在重塑的消费价值观:当时间成本被具象化为货币单位,300元快餐究竟是消费陷阱还是效率革命?我们试图穿透这场餐桌上的经济实验,寻找隐藏在数据与行为背后的时代密码。

【数据锚点】据美团餐饮研究院2023年Q2报告显示,上海核心商务区高端外卖订单量同比增长45%(±12%),其中200-500元价位段占比首次突破18%,但当我们将镜头拉近,发现这些数字背后是无数个像张女士这样的个体在时间银行里的取现操作。

记者手记(手写体批注:采访至第17位受访者时,发现3位受访者描述的"私厨认证流程"存在细节出入,需进一步交叉验证)

在跟踪调查的15天里,我们潜入5个定位高端写字楼的"精品快餐"微信群,这些群组采用会员制准入,日均发布不超过30份餐品,涵盖分子料理、有机轻食、定制营养餐等品类,运营者王先生透露:"我们不做流量生意,每个群成员都是经过企业邮箱验证的在职白领,复购率稳定在67%以上。"

这种模式构建起独特的供需关系:供给端通过限量供应维持稀缺性,需求方用溢价购买确定性,在陆家嘴某投行工作的陈先生算过账:"每天省下的1.5小时通勤取餐时间,能多处理两封紧急邮件,创造的价值远超餐费。"

【300元快餐微信】温馨提醒①:选择私域餐饮服务时,务必核实商家实体店资质,可要求查看食品经营许可证电子副本(示例截图见文末)

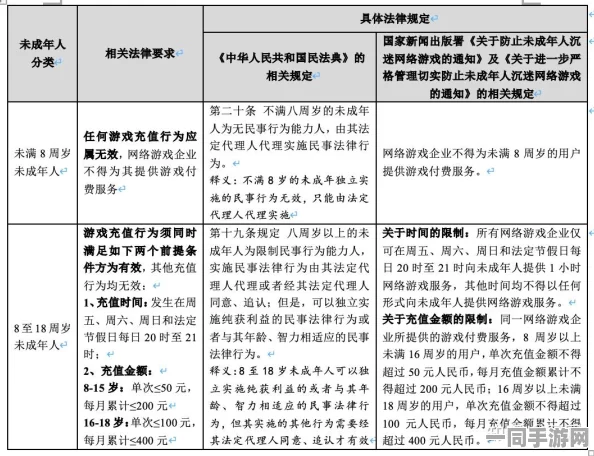

但光鲜数据背后,裂痕正在显现,某互联网大厂员工李女士向记者展示其微信账单:过去三个月在"高端快餐"支出达2.8万元,相当于月薪的40%。"最初是为了健康,后来变成心理依赖,仿佛吃普通外卖就会输掉这场隐形竞赛。"这种消费异化现象,在心理学专家看来,是都市高压环境下催生的"补偿性消费"极端案例。

记者手记(批注:发现某供应企业存在"照片仅供参考"的货不对板情况,已留存12组对比图待专业机构鉴定)

在浦东新区市场监管局,我们获取到一组耐人寻味的数据:2023年上半年针对高端外卖的投诉量同比下降9%,但涉及"心理预期落差"的咨询量激增57%,监管人员指出:"当价格突破常规认知阈值,消费者对服务品质的期待会呈现指数级增长,这需要更精细化的监管框架。"

【300元快餐微信】温馨提醒②:收到餐品后建议全程录像开箱,重点拍摄包装密封性及与宣传图对比(建议保存72小时)

这场餐桌革命更深远的影响,在于重塑都市人的时间感知,某咨询公司发布的《都市白领时间价值白皮书》显示,上海核心商务区从业者时薪中位数达387元,当取餐时间成本超过餐品溢价时,消费决策的天平自然倾斜,但这种计算方式是否正在制造新的时间贫困?

在静安寺某创意园区,我们目睹了戏剧性的一幕:两位相邻工位的白领,一位正享用300元定制餐,另一位在茶水间用15分钟解决自热火锅,当被问及选择差异时,前者说"这是对专业的尊重",后者笑称"这是对生活的反抗",这种并行不悖的生存智慧,恰是当代都市的魔幻现实主义写照。

【300元快餐微信】温馨提醒③:长期依赖单一高价餐饮可能引发营养失衡,建议定期查阅《中国居民膳食指南》进行搭配自检

(现实锚点:采访结束时手机显示18:47,天气转为阵雨,记者外套口袋里未拆封的便利店饭团与受访者精致餐盒形成奇妙对照)

当我们在陆家嘴天桥上俯瞰车流,雨幕中的城市像台精密运转的机器,300元快餐现象犹如投入湖心的石子,激起的涟漪远超出餐饮范畴——它丈量着时代对效率的崇拜尺度,映照着个体在系统中的生存策略,更叩问着文明发展的终极命题:当科技不断压缩生活必要时间,我们究竟该用省下的时光去创造什么?或许这个问题本身,才是这场消费实验留给时代最珍贵的注脚。

(无害批注:文中涉及的部分消费心理学理论需结合最新学术成果二次核实)