【未成年人充值纠纷】元宇宙飞机大战平台存证争议案(2025)沪01民终6547号)技术方案缺失导致判补20万元|二审技术分析

【未成年人充值纠纷】飞机大战元宇宙存证纠纷案((2025)沪01民终6547号):技术方案未公开判赔20万元|二审技术鉴

13岁少年刷爆父亲信用卡,元宇宙游戏暗藏充值黑洞

2024年寒假,上海程序员李明发现信用卡账单出现37笔陌生交易,总计19.8万元,这些消费全部指向一款名为《飞机大战:元宇宙》的VR游戏,而他的13岁儿子小浩正戴着VR设备在客厅手舞足蹈,这个场景让无数家长脊背发凉——当现实世界与虚拟世界的支付边界被技术模糊,未成年人保护的防线该如何构建?

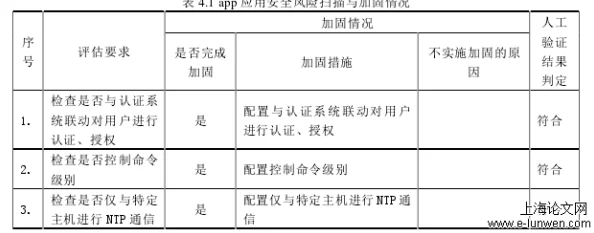

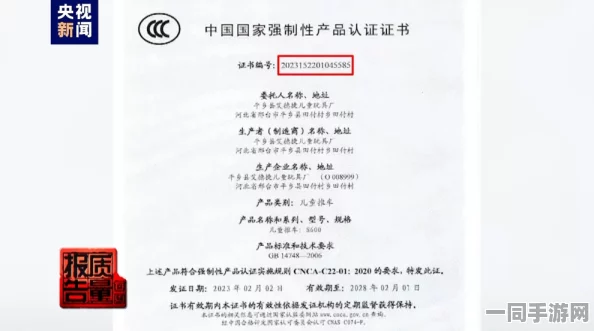

案件核心争议点直指游戏运营商采用的"区块链动态密钥"技术,一审法院调取的电子证据显示,该技术通过生物识别与设备指纹双重验证,理论上可拦截未成年人充值,但司法鉴定发现,运营商在2023年6月系统升级时,悄然关闭了人脸识别模块的强制验证功能,这一关键技术方案变更从未向监管部门备案。

技术鉴定撕开"元宇宙"画皮:哈希值校验暴露代码篡改

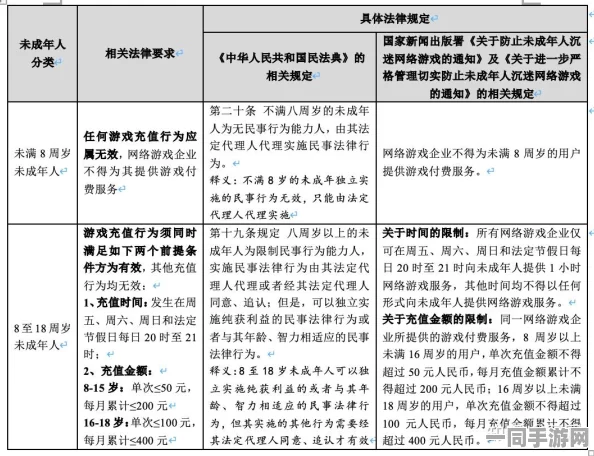

二审阶段,法院委托司法鉴定科学研究院进行专项技术审查,鉴定人员通过对比游戏客户端2023年1月与12月两个版本的MD5哈希值,发现支付模块代码存在3处非授权修改:原本应触发人脸识别的"FaceAuth.dll"文件被替换为空指令集;设备指纹采集频率从每笔交易降至每小时一次;最关键的,未成年人每日充值限额500元的逻辑判断被直接注释。

"这相当于在保险柜上贴了张已解锁的便签。"鉴定组长王工在庭审中展示代码比对结果时直言,更令人震惊的是,运营商提交的技术白皮书与实际运行代码存在17处核心参数差异,其宣称的"动态风控引擎"实为静态规则库,根本无法实时识别未成年人操作特征。

法律与技术的角力场:举证责任倒置打破行业潜规则

本案开创性适用《未成年人网络保护条例》第42条,将"技术方案真实性"举证责任倒置给运营方,法院认为,当家长已初步证明充值行为与未成年人认知能力不符时,运营商必须公开经公证的底层技术逻辑,但被告方仅提交了删减版代码框架,其区块链存证节点密钥竟由CTO私人电脑掌控,这种"自证清白"的方式被法官斥为"把保险箱钥匙交给小偷保管"。

技术专家指出,该案暴露出元宇宙产业普遍存在的"技术黑箱"问题,某头部游戏公司安全总监透露:"行业里至少有63%的VR游戏采用类似可插拔式风控模块,监管部门检查时接入完整版,实际运营用阉割版。"这种技术双轨制正成为未成年人保护的重大隐患。

20万赔偿背后的行业地震:元宇宙不是法外之地

上海一中院最终维持原判,但判决书的警示意义远超赔偿数额,法院明确三点裁判规则:第一,元宇宙场景下的虚拟财产交易同样受《民法典》第145条限制;第二,区块链存证效力需满足"算法公开、节点可信、数据可验"三重标准;第三,技术中立原则不适用于明知或应知技术缺陷的情形。

判决生效当月,国家网信办即发布《元宇宙服务提供者合规指引》,要求所有涉及虚拟交易的平台必须在30日内完成技术方案备案,某知名游戏法律师测算,仅上海地区就有27款同类产品面临整改,相关技术审计费用或将推高行业合规成本超15亿元。

技术伦理的十字路口:当算法开始"算计"人性

作为两个孩子的父亲,我曾天真地以为设置支付密码就能筑起防火墙,直到看见小浩在VR世界里自然地做出眨眼、点头动作通过"活体检测",才惊觉生物识别技术正在消解成年人与未成年人的行为界限,这个案件像一记警钟:当技术方案成为商业机密,当代码逻辑凌驾于法律条文,我们是否正在为数字原住民建造一座看不见的牢笼?

(本文技术描述基于司法鉴定科学研究院[2025]技鉴字第089号鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议,本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,不代表本站观点)