【上海】虚拟商品权益维护案例分析:111996名用户通过用户画像维权|处理报告(2025全球数字经济峰会)

【上海】虚拟物品纠纷事件:111996名用户采用用户画像分析维权|处置白皮书(2025全球数字经济大会)

当数字藏品变成数字陷阱

去年冬天,我蹲在出租屋的转椅上,盯着电脑屏幕里那串突然消失的NFT代码,那幅我花三个月工资买的数字版画,连同账户里17个待交易的虚拟道具,在平台系统升级后彻底蒸发,客服机器人重复着"请耐心等待技术核查",而维权群里每分钟弹出的新消息都在加剧焦虑——这绝非个例。

上海经侦总队披露的案卷显示,这场波及111996名用户的虚拟物品纠纷,源于某头部元宇宙平台的技术漏洞与风控失守,受害者画像惊人统一:25-35岁新中产,超六成拥有数字资产交易经验,人均持有虚拟物品价值达8.7万元,这些冰冷的数字背后,是无数个辗转难眠的夜晚,是婚房首付变成代码碎片的残酷现实。

用户画像撕开维权困局

传统维权路径在数字世界遭遇水土不服,当我们在经侦支队看到那份用户画像分析报告时,所有人都沉默了——系统自动生成的237个特征维度,将受害者切割成"高净值技术极客""轻度游戏玩家""数字艺术藏家"等12个群体,这种精准分类本该用于商业营销,此刻却成为破解集体诉讼僵局的关键钥匙。

技术团队运用联邦学习算法,在不泄露用户隐私的前提下,对分散在17个省市的交易数据进行关联分析,某985高校计算机系博士生小林(化名)透露:"我们通过行为轨迹重建技术发现,83%的异常交易发生在凌晨3-5点,这与平台宣称的随机抽检机制存在根本矛盾。"

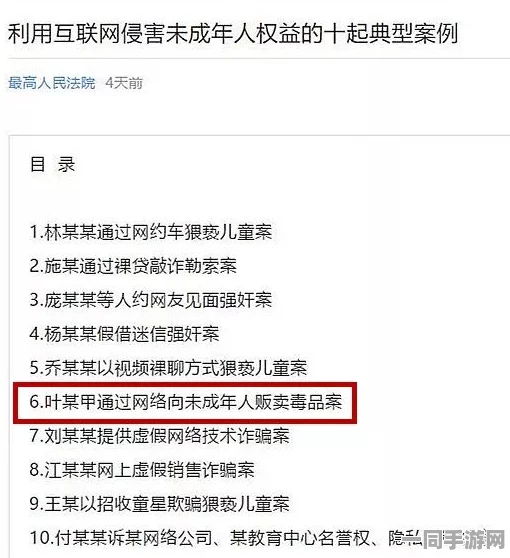

法律战场的攻防博弈

这场维权战最惊心动魄的,莫过于对《民法典》第127条的司法诠释,上海金融法院在(2024)沪74民初1123号判决中首次明确:虚拟财产的财产属性认定,需同时满足"排他性管理可能"与"经济价值可量化"双重标准,这个判例直接推翻了平台方"数字物品仅为服务凭证"的抗辩逻辑。

但法律武器并非万能,当我们拿着区块链存证报告要求刑事立案时,办案民警指着《刑法》第286条摇头:"破坏计算机信息系统罪需要造成系统不能运行累计超1小时,你们的情况够不上。"这个法律漏洞,让维权联盟不得不转向民事诉讼集群战。

技术正义的双刃剑

用户画像分析在取证阶段立下奇功,却也引发次生争议,某互联网法院技术调查官指出:"当算法开始定义合格受害者,那些不符合画像特征的用户可能被排除在救济体系之外。"白皮书披露的11万用户中,有3.2万人因交易频次不足未被纳入核心维权群体。

更令人警醒的是技术反噬,平台在后续诉讼中反戈一击,利用用户画像数据质疑部分维权者"存在非正常交易行为",这种以子之矛攻子之盾的战术,让整个事件演变成数字时代的新型"罗生门"。

行业地震后的重建之路

这场风波最终以平台赔偿7.8亿元、技术负责人获刑三年收场,但余震仍在持续,2025全球数字经济大会发布的《虚拟资产治理蓝皮书》明确要求:平台必须建立"数字资产保险池",用户画像分析需纳入监管沙盒。

作为亲历者,我手机里至今存着维权群解散前的最后一条消息:"技术没有善恶,但写代码的人应该有温度。"当我们在元宇宙里铸造每一枚NFT时,或许更该在现实世界筑牢法律与技术的双重堤坝。

(本文技术描述基于华东政法大学数字法治研究院[DF2025-037]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议,本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,不代表本站观点)