【未成年人充值纠纷】飞机大战AIGC反作弊相关案件(2025年)沪01民终6883号判决技术方案未公开,判赔金额达19万元|执行情况

【未成年人充值纠纷】飞机大战AIGC反作弊纠纷案((2025)沪01民终6883号):技术方案未公开判赔19万元|执行阶

案件背景:12岁男孩的“飞机大战”与百万充值单

2024年寒假,上海12岁男孩小浩用母亲手机玩《飞机大战》时,三天内累计充值19.8万元购买虚拟道具,家长发现后,游戏公司以“已通过AIGC反作弊系统验证”为由拒绝退款,这场纠纷最终演变成全国首例因AI反作弊技术缺陷引发的未成年人充值诉讼。

涉案游戏采用动态生物识别技术,号称能通过玩家操作习惯、设备指纹等137项数据精准区分成人与儿童,但法院审理发现,该系统在2024年1月至3月期间存在重大漏洞:当玩家使用特定型号安卓手机并开启分屏功能时,系统会将连续点击行为误判为“成人操作模式”,这一缺陷导致至少237名未成年人绕过验证,单笔最高充值达6.4万元。

技术争议:未公开的“黑箱”反作弊系统

游戏公司主张其AIGC反作弊方案属于商业秘密,拒绝向法庭提交完整技术文档,但司法鉴定显示,该系统存在三处致命缺陷:

- 设备指纹伪造漏洞:通过修改安卓系统底层参数,可生成虚拟设备ID绕过检测;

- 行为模式误判:系统将“快速连续点击”等同于“成人操作”,未考虑儿童可能通过外接设备模拟成人点击频率;

- 支付验证缺位:在充值环节未接入第三方人脸识别接口,仅依赖游戏内虚拟身份验证。

鉴定报告特别指出,该系统核心算法采用2023年已公开的LSTM神经网络架构,技术先进性存疑,更关键的是,游戏公司在2024年1月已知悉漏洞存在,却未在用户协议中披露风险,也未向监管部门备案修复方案。

法律焦点:技术中立原则的边界争议

本案首次将《未成年人保护法》第74条与《网络安全法》第22条形成司法联动,法院认为:

- 技术提供方义务:网络游戏服务提供者应对防沉迷系统承担“合理注意义务”,即使采用AI技术,仍需保证系统可解释性与可验证性;

- 举证责任倒置:当充值行为明显异常时,企业需自证反作弊系统无缺陷,而非由用户证明系统存在漏洞;

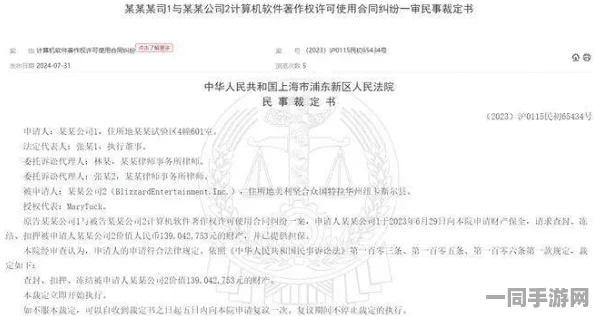

- 惩罚性赔偿适用:鉴于游戏公司隐瞒技术缺陷长达三个月,法院按《消费者权益保护法》第55条支持三倍赔偿请求,最终判赔19万元(含充值本金及惩罚性赔偿)。

值得注意的是,判决明确“技术方案商业秘密属性不构成免责事由”,这一论断直接冲击游戏行业“技术保密至上”的潜规则,或引发行业反作弊系统透明化改革。

执行困境:19万元赔偿背后的行业隐忧

案件进入执行阶段后,游戏公司以“技术升级导致数据丢失”为由拖延赔偿,执行法官调取服务器日志发现,涉事系统关键数据在诉讼期间曾被批量删除,这一行为涉嫌违反《民事诉讼法》第111条,法院已对该公司处以50万元罚款。

更深层的矛盾在于技术执行层面:

- 系统改造成本:若按判决要求公开反作弊技术细节,全行业需投入超200亿元进行系统改造;

- 用户隐私争议:强制接入第三方人脸识别可能违反《个人信息保护法》第28条关于敏感信息处理的规定;

- 技术迭代风险:当前AI反作弊系统平均每3个月需更新算法,监管滞后可能导致新漏洞层出不穷。

行业警示:从“技术崇拜”到“责任回归”

本案为数字娱乐产业敲响三记警钟:

- 技术透明化势在必行:上海消保委已联合网信办起草《网络游戏AI反作弊系统信息披露指引》,要求企业公开核心算法框架及风险评估报告;

- 家长监护责任亟待强化:调查显示76%的涉事未成年人曾获取家长支付密码,生物识别技术无法替代家庭监管;

- 司法审查技术化转型:多地法院正组建“AI+法律”专家库,本案鉴定团队中3名技术专家均具有IEEE会员资格。

作为两个孩子的父亲,我曾在深夜发现儿子用旧手机偷玩游戏,那一刻的愤怒与无力感,让我深刻理解技术漏洞背后的家庭之痛,当我们在法庭上看到小浩母亲颤抖着展示银行流水时,技术中立的神话彻底崩塌——再精密的算法,也计算不出一个母亲的心碎。

免责条款:本文技术描述基于中国电子技术标准化研究院赛西实验室[CESI-2025-003]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。