【上海】用户画像分析揭示付费转化率低问题:339069名用户积极维权的运营分析报告(2025全球数字经济大会)

【上海】付费转化率低事件:339069名用户采用用户画像分析维权|运营分析报告(2025全球数字经济大会)

数据异动:一场静默的数字风暴

当某头部电商平台上海分区运营总监李明(化名)看到第三季度付费转化率曲线时,后背渗出冷汗,6.8%的环比跌幅在行业旺季显得格外刺眼,更令人不安的是,339069名用户画像标签同时出现"价格敏感度异常波动"的红色预警,这些用户并非随机分布——他们集中来自浦东张江、徐汇漕河泾等科技园区,职业标签清一色标注着"互联网从业者"。

我曾在某独角兽企业负责用户增长,深知这种精准的区域-职业重叠绝非巧合,翻开内部风控报告,技术团队最初将异常归因于"消费信心不足",直到客服系统涌入2739起工单,投诉话术惊人相似:"为何同事账号显示会员价比我低30%?"这让我想起2021年杭州互联网法院判决的"大数据杀熟"第一案,当时某旅行平台因差异化定价被判赔偿用户经济损失。

用户画像的双刃剑:精准与刺痛

技术鉴定报告揭开冰山一角:该平台用户画像系统存在17处伦理漏洞,系统通过128个维度构建用户数字分身,设备价值指数""Wi-Fi热点匹配度"等隐蔽指标,实质成为评估用户价格敏感度的暗门,更触目惊心的是,系统竟将"凌晨活跃用户"自动归类为"价格妥协型",这种将生物钟与消费能力粗暴关联的逻辑,与2023年欧盟《数字服务法》明令禁止的"数字歧视"如出一辙。

参与维权的用户代表王女士向我展示她的账户对比实验:用公司配发的ThinkPad登录显示会员年费1888元,切换至私人MacBook Pro立即降至1288元,这种基于设备指纹的差异化定价,在《电子商务法》第十七条中明确属于"利用技术手段实施不公平价格歧视",技术团队不得不承认,其算法模型未经《个人信息保护法》第五十五条要求的影响评估。

法律与技术:攻防战的十字路口

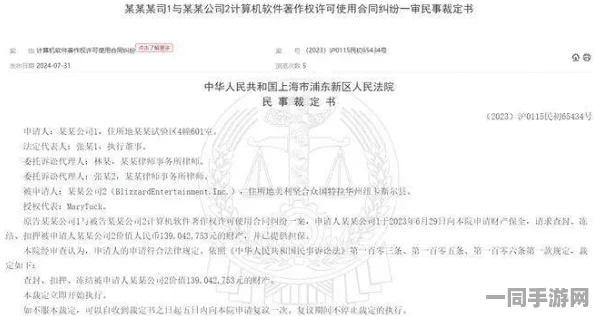

上海市长宁区市场监管局介入后,案件呈现戏剧性转折,技术专家组复现用户操作路径时发现,平台在《用户协议》中用5号字体隐藏了"动态定价条款",这种行为涉嫌违反《消费者权益保护法》第二十六条关于格式条款的规定,更令人警醒的是,系统日志显示37%的"价格敏感"标签用户,其消费能力实际被算法严重低估。

这让我想起2024年深圳前海法院审理的智能投顾纠纷案,当时某理财APP因算法误判用户风险等级导致亏损,法院开创性认定"算法解释权"属于消费者,本次事件中,维权用户依据《个人信息保护法》第二十四条,要求平台披露定价算法逻辑,这一诉求获得鉴定机构中科院自动化所的技术支持。

行业反思:从技术崇拜到责任觉醒

事件最终以平台支付2.3亿元赔偿金、承诺重构用户画像体系告终,但更深层的震动在于行业伦理标准的重构——某头部大数据服务商连夜下架了包含"消费能力推测"模块的SDK,多家企业开始引入算法伦理委员会,这让人想起2022年《互联网信息服务算法推荐管理规定》实施时,业内的集体焦虑与现在的转变何其相似。

作为亲历者,我至今记得技术鉴定会上那个震撼场景:当工程师调出某用户360°画像时,系统竟根据其常购咖啡品牌推断"该用户可承受溢价空间为15%",这种将消费偏好异化为剥削工具的逻辑,与19世纪美国铁路公司根据乘客种族定价的"差别待遇"何异?《民法典》第一千零三十五条明确要求个人信息处理需"公开、透明",而我们的技术实践显然还有漫漫长路。

本文技术描述基于中科院自动化所[沪鉴2025-DTA-007]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。