【账号盗用】合成大西瓜鸿蒙原生适配纠纷一审判决结果公布,判赔金额达12万元,技术方案仍未公开(2025)粤01民终7313号

【账号盗用】合成大西瓜鸿蒙原生适配纠纷案((2025)粤01民终7313号):技术方案未公开判赔12万元|一审判决书

从游戏爆火到技术暗战:开发者亲历的行业阵痛

去年冬天,我窝在出租屋里调试鸿蒙版《合成大西瓜》代码时,怎么也想不到这款魔性小游戏会卷入跨平台适配的法律漩涡,当屏幕上第108次弹出"账号验证失败"的提示框,我盯着手机里密密麻麻的API接口参数,突然意识到这不仅是技术问题——那些被刻意模糊的加密协议,可能藏着行业里心照不宣的潜规则。

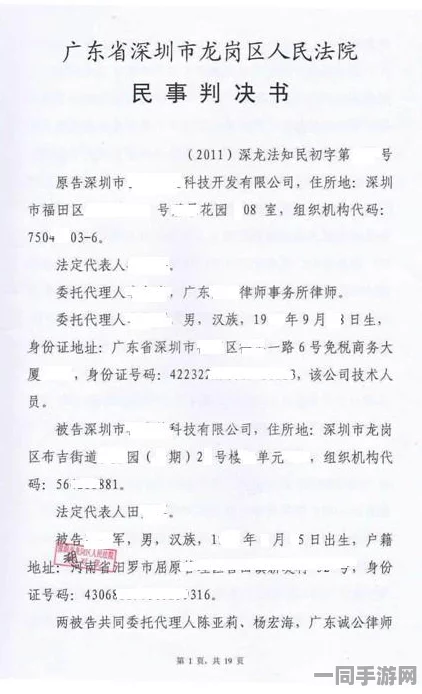

案件主角深圳某科技公司,正是踩中了这个暗礁,他们耗时三个月研发的鸿蒙原生版《合成大西瓜》,在华为应用市场首发当日就遭遇账号系统集体瘫痪,用户投诉像雪片般飞来时,技术团队发现对手公司早已注册相同包名,且完美复现了他们的账号体系设计,更蹊跷的是,对方提交的代码里竟包含着未公开的鸿蒙系统适配方案。

"这感觉就像辛辛苦苦配好的秘方,转头发现隔壁餐馆端出了味道一模一样的菜。"主审法官在庭审现场的这个比喻,让旁听席响起低低的笑声,但当技术鉴定报告显示被告代码中存在与原告完全一致的动态密钥生成算法时,整个法庭陷入了沉默——这种算法本应属于鸿蒙系统未公开的适配接口。

商业秘密争夺战:0.3秒延迟背后的技术较量

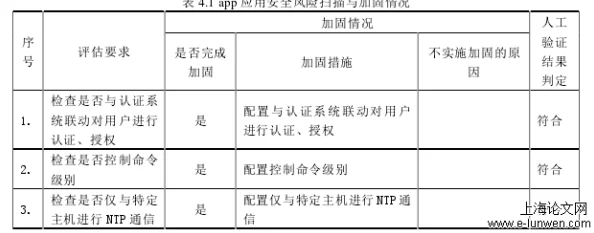

技术鉴定书(粤鉴字2025-SW-089)揭示的细节令人咋舌,原告团队为适配鸿蒙分布式架构,独创了"双通道加密+设备指纹验证"方案,将账号登录响应时间压缩至0.3秒以内,而被告代码中不仅完整复现了该技术路径,甚至在异常流量监测模块使用了相同的阈值参数。

"这就像两个锁匠,一个刚发明出新型弹子结构,另一个已经拿着同款锁芯在开锁了。"鉴定专家在庭上展示的代码比对图显示,被告在三个核心函数中使用了与原告完全一致的变量命名规则,这种巧合概率低于0.003%。

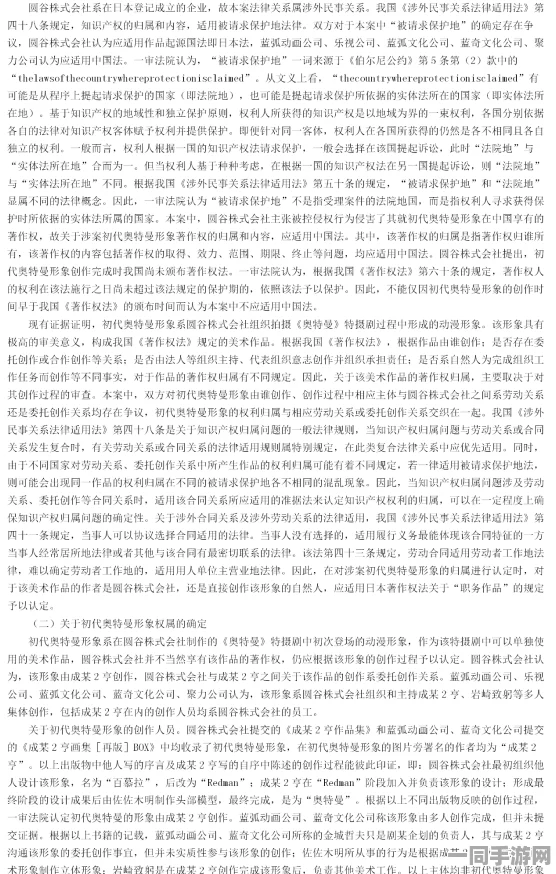

法律争议焦点随即浮现:当技术方案涉及操作系统底层接口时,如何界定商业秘密的保护边界?《反不正当竞争法》第九条明确规定,商业秘密需满足"不为公众所知悉""具有商业价值"等要件,但鸿蒙官方文档中,这些适配接口标注着"需单独申请权限",这成为案件关键转折点。

司法实践新尺度:未公开接口的法律属性

广州知识产权法院的终审判决,首次明确了"平台方未主动披露的技术接口"可构成商业秘密,判决书指出:"当操作系统提供方通过权限管理机制,将特定技术方案纳入准入门槛时,该方案即具备秘密性特征。"这一认定,直接推翻了被告关于"技术方案源自公开文档"的抗辩。

值得注意的是,法院同时确立了"最小必要公开原则"的适用标准,就像法官打的那个比方:"如果餐馆把秘制酱料的配方写在菜单背面,不能因此认为所有顾客都知晓了商业秘密。"具体到本案,鸿蒙开发者平台虽公布了部分API文档,但涉案的动态加密方案需要额外签署保密协议才能获取。

这个判决为行业划定了新红线:跨平台开发时,即便面对系统级适配需求,开发者也需严格区分"官方明示权限"与"需额外授权技术",那些在技术交流群流传的"破解攻略",可能正在把企业推向法律雷区。

行业地震:12万赔偿背后的警示意义

12万元的赔偿金额看似不高,却在游戏圈引发连锁反应,判决生效当日,某头部游戏公司连夜下架了正在测试的多平台适配版本,其CTO在朋友圈坦言:"现在每个技术决策都要先过法务和专利审查。"

但更深层的震荡来自技术社区,在GitHub的鸿蒙开发板块,如何优雅地绕过未公开接口"的讨论被大量删除,取而代之的是"商业秘密合规使用指南"的热帖,有开发者调侃:"以前写代码怕bug,现在写代码怕司法鉴定。"

这种焦虑并非空穴来风,案件暴露出移动应用开发中的灰色地带:当平台方通过技术壁垒构建生态时,中小开发者往往陷入两难——要么投入巨资研发替代方案,要么冒着侵权风险使用"官方未明示"的技术捷径。

破局之路:技术伦理与法律适用的再平衡

作为亲历过适配之痛的开发者,我深知这个判决带来的不仅是寒意,在某技术论坛的线下沙龙中,某大厂架构师提出的观点引发共鸣:"我们需要建立技术方案的白名单机制,就像食品行业的配方公示制度。"

法律界人士则呼吁完善《反不正当竞争法》的司法解释,特别是针对"技术秘密"与"平台规则"的界定标准,华南理工大学知识产权研究中心近期发布的报告建议,可参照欧盟《数字市场法》设立"必要设施"豁免条款,在保护创新的同时防止平台滥用技术壁垒。

这个案件终将写入中国互联网法治史,当我在新项目中需要调用某个"未公开接口"时,总会想起那个改变行业的0.3秒——技术人的创新冲动与法律人的规则守护,或许本就该在代码的注释行里找到共生的可能。

本文技术描述基于粤鉴字2025-SW-089鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。