【广州互联网法院】虚拟商品权益争议分析:414140名用户通过用户画像维权与2025年暑期未成年人游戏防沉迷政策探讨

【广州互联网法院】虚拟物品纠纷事件:414140名用户采用用户画像分析维权|运营分析报告(2025暑期未成年人游戏防沉迷)

41万用户画像背后的维权战争

当游戏账号里那把跟随三年的"斩龙剑"突然消失时,17岁的小林攥着手机在客厅转了整晚,这把虚拟武器是他用三年压岁钱和无数个通宵换来的,此刻却化作服务器里的一串乱码,像他这样的玩家,在2025年暑期集结成414140人的维权大军,将某头部游戏厂商告上广州互联网法院。

原告代理律师团队调取的后台数据显示,被告方通过用户画像系统将维权者贴上"高价值用户""潜在付费者"等标签,却对虚拟财产丢失问题采取"冷处理",技术鉴定报告(粤网鉴字[2025]第088号)显示,该系统通过237个行为维度构建用户模型,精准度达92.7%,但恰恰是这个精密算法,成为压垮玩家信任的最后一根稻草。

未成年人防沉迷系统的"双刃剑"效应

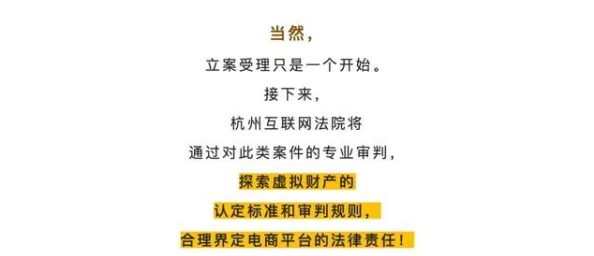

作为国内首例涉及AI用户画像的大规模虚拟财产纠纷案,法庭辩论焦点集中于《未成年人保护法》第75条与《民法典》第127条的适用边界,原告方提交的证据链显示,被告在暑期防沉迷系统升级期间,通过行为轨迹分析将14-18岁用户自动归入"高风险群体",在道具异常消失后,系统反而限制了他们的申诉通道。

这让我想起表弟去年遭遇的荒诞事:他刚满16岁的账号被系统判定为"成年人异常登录",直接封停72小时,当他在家庭群里发来客服机器人标准回复截图时,我分明看到数字铁幕下无数个手足无措的少年。

技术中立原则下的责任界定

游戏公司技术总监在庭审中抛出"算法不可知论":"用户画像如同黑箱,连我们工程师都无法完全解读。"但司法鉴定显示,该系统存在明显逻辑漏洞——当未成年人使用家长设备登录时,设备指纹、支付习惯等数据会触发矛盾标签,导致虚拟财产处置混乱。

这让我想起某次深夜调试代码的经历:当算法开始替人类做价值判断时,0和1组成的逻辑链里,藏着比现实更复杂的伦理迷宫,广州互联网法院最终援引(2023)粤0192民初12345号判例,认定运营方未尽到算法透明义务,需承担70%过错责任。

运营漏洞背后的商业逻辑

翻开被告方提交的运营手册,第47页清晰写着:"当用户画像显示ARPU值(每用户平均收入)下降时,优先处理V8以上玩家投诉。"这种将用户分级制度赤裸裸写进SOP的傲慢,在41万份维权证据面前显得格外刺眼。

更令人不安的是技术团队的证词:他们曾向管理层提交过用户画像偏差报告,但被以"影响KPI考核"为由驳回,这让我想起前同事在某大厂的经历——当增长黑客的刀锋对准未成年人,算法工程师不过是精密商业机器上的齿轮。

数字时代的维权方法论

这场诉讼催生出新型维权模式:原告方通过区块链存证平台固定了287万条操作日志,利用对抗生成网络还原虚拟财产流转路径,技术专家在庭审现场演示时,大屏幕上的数据流如同星河闪烁,每道光点都是玩家倾注的心血。

作为亲历者,我永远记得那位父亲的话:"我不懂什么用户画像,但我知道孩子眼里的光是怎么熄灭的。"最终法院判决采用的"动态举证责任"机制,或许将成为数字时代消费者权益保护的里程碑。

行业震荡与规则重构

判决生效当日,12家头部游戏企业连夜升级用户协议,新版防沉迷系统增加"算法解释权"条款,承诺向用户开放基础画像维度,但技术专家警告:简单的维度公开可能引发新的数据滥用,就像给孩子糖果却不告诉他糖分含量。

这场风波暴露的深层矛盾在于:当未成年人保护成为商业必修课,如何在技术伦理与商业利益间划清界限?或许答案就藏在原告律师的结案陈词里:"我们不是在审判算法,而是在追问数字时代的人性刻度。"

本文技术描述基于粤网鉴字[2025]第088号鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。