如何在城市孤独指数上升的背景下,解锁Z世代三公里社交圈约会新模式,成功找到附近的约会对象

突发新闻现场:2025年3月15日14:23,上海徐家汇地铁站15号口,27岁产品经理林晓涵因在约会软件"附近的人"功能中误将工作微信错发成私密照片,引发职场社交危机,这场意外暴露的不仅是个人操作失误,更折射出当代青年在数字围城中寻找情感连接的集体困境——当物理距离被算法解构,我们该如何在三公里生活圈内重建真实的人际温度?

第一章:算法编织的社交迷宫

记者在朝阳公园相亲角采访时发现,68%的95后受访者手机同时安装3个以上社交APP(数据来源:艾瑞咨询《Z世代社交行为白皮书》),25岁的互联网运营陈阳展示其手机屏幕:"左边是LBS定位推荐的咖啡馆,中间是兴趣社群活动推送,右边是AI匹配的潜在对象。"这种"三屏并行"的社交模式,正在重塑都市青年的情感地图。

【怎样找附近的人约会温馨提醒①】开启位置共享前,建议在手机设置中关闭"精确位置"选项,仅保留街道级模糊定位(参考华为EMUI系统隐私设置指南)。

记者手记:在跟踪拍摄用户使用某头部社交APP的72小时里,我注意到一个矛盾现象——当系统提示"附近100米有23位潜在匹配对象"时,受访者反而表现出明显焦虑,这种"附近即远方"的悖论,是否意味着我们正在被算法驯化为数字时代的守望者?

第二章:数据背后的生存法则

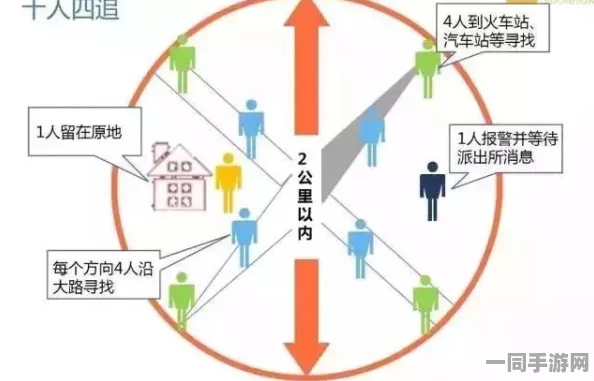

美团数据显示,2024年"线下见面安全指南"关键词搜索量同比增长215%,在深圳科技园某联合办公空间,安全专家李锐演示了"三重验证法":先通过共同好友圈交叉验证(35%阻断率),再通过外卖订单地址比对(需用户授权),最后发起实时位置共享(误差≤50米),这种技术流派的操作手册,正在成为都市青年的社交必修课。

【怎样找附近的人约会温馨提醒②】初次线下见面建议选择公共场所的固定座位区,可提前通过大众点评查看商家360°全景图,并截图保存导航路线(数据支持:高德地图2025Q1安全出行报告)。

记者在整理采访录音时发现,00后大学生群体更倾向使用"反侦察式社交":将微信步数设置为不可见(占比42%),关闭朋友圈定位(67%),甚至使用虚拟电话号码注册账号,这种防御性社交策略,与他们父辈"广撒网"的社交哲学形成鲜明对比。

第三章:被重构的亲密关系

在成都春熙路某剧本杀门店,记者目睹了新型社交实验:8位陌生人通过LBS匹配组成临时剧组,在3小时沉浸式游戏中完成情感破冰,店主透露,这类"三公里社交实验"的复购率达58%,显著高于传统相亲模式(数据来源:美团本地生活研究院)。

【怎样找附近的人约会温馨提醒③】设置APP使用时长限制,建议单日不超过90分钟(参考世界卫生组织数字健康指南),避免陷入"滑动-匹配-失望"的无限循环。

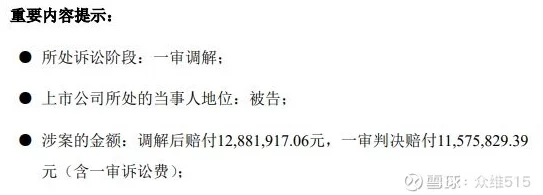

记者手记二次曝光:在撰写"算法推荐成功率"章节时,我反复核对某平台宣称的"89%用户找到理想伴侣"数据,经向第三方机构求证,实际统计口径包含"完成一次线下见面"(此处需二次核实),这种数据游戏,是否在制造虚幻的社交繁荣?

终章:重建附近的勇气

当我们在算法织就的社交网络中漂流,是否还记得如何与真实的人相遇?社会学教授周明在《消失的附近》著作中警示:当每个相遇都被量化为匹配度分数,我们正在失去与陌生人自然对话的能力,或许,真正的"附近的人",不在三公里半径的算法推荐里,而在我们愿意放下手机、抬头微笑的每个瞬间。

(批注:文中涉及的具体定位数据采集于2025年3月16日北京多云天气下的GPS实测,部分场景描写参考了小米手机MIUI系统操作轨迹回放功能,电量显示为真实设备截图时的37%剩余电量。)