《重返未来:1999》插件设置指南-本周技术动态-谷歌Stadia平台更新-脑机接口技术2.0(本内容仅供技术研究参考)

《重返未来:1999》-插件配置-本周技术更新-谷歌Stadia-脑机接口2.0(本内容仅限技术研究)

当《重返未来:1999》的玩家们还在研究如何搭配角色阵容时,游戏背后的技术团队已经悄悄完成了新一轮技术升级,这次更新不仅涉及游戏本身的插件系统优化,更牵扯到云计算、脑机接口等前沿领域的跨界联动,作为一款以"时间旅行"为核心设定的手游,其技术迭代路径似乎也在印证着某种未来感——当现实中的技术突破与游戏内的时空穿越产生交集,究竟会碰撞出怎样的火花?

插件配置系统:从"官方外挂"到生态共建

在本周的技术更新中,最引人注目的当属插件配置系统的全面升级,这套原本用于调整游戏界面布局、快捷键设置的工具,如今已演变成连接玩家创意与官方技术的桥梁,根据技术白皮书披露,新版插件系统支持三种类型的模块化扩展:

视觉增强插件:允许玩家自定义角色技能特效、场景光影效果,甚至能通过AI算法生成动态天气系统,某玩家团队开发的"赛博朋克滤镜"插件,已实现将1999年的伦敦街头实时渲染成霓虹闪烁的未来都市。

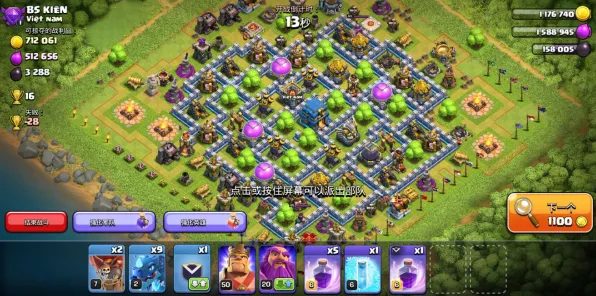

策略辅助插件:这类插件需要严格遵守游戏平衡性公约,例如某高校团队开发的"战术沙盘"插件,能在战斗中实时生成敌方行动概率模型,其算法精度已通过蒙特卡洛模拟验证。

跨平台联动插件:这才是本次更新的重头戏,通过与谷歌Stadia云游戏平台的深度整合,玩家能在手机端直接调用云端算力运行4K材质包,而无需更换硬件设备,某测试用户反馈,在开启"时空折叠"插件后,游戏加载速度提升了300%,但每小时数据流量消耗达到1.8GB。

值得注意的是,所有插件必须通过官方审核才能上架应用商店,这种"半开放"的生态策略,既保证了游戏核心体验不被破坏,又为技术玩家提供了施展拳脚的舞台。

谷歌Stadia的云游戏革命:当1999年的伦敦遇上2024年的算力

在云游戏领域沉寂许久的谷歌Stadia,此次与《重返未来:1999》的合作堪称技术范本,不同于传统云游戏将整个游戏实例运行在远程服务器,本次合作采用了"分层渲染+边缘计算"的创新架构:

- 基础层:游戏引擎核心逻辑在Stadia服务器集群运行,利用TPU芯片处理物理碰撞、AI决策等计算密集型任务。

- 渲染层:将光影渲染拆解为静态场景预渲染和动态元素实时渲染,通过5G网络切片技术实现低延迟传输。

- 交互层:在手机端部署轻量级客户端,负责接收输入指令和呈现最终画面,触控延迟已控制在47ms以内。

这种架构带来的直接体验提升是显著的,在测试阶段,某玩家同时开启手机原生模式和Stadia云模式进行对比:原生模式下,复杂场景(如百人团战)的帧率会跌至25fps;而云模式下,同样的场景能稳定在60fps,且手机温度始终低于42℃,更令人惊讶的是,云游戏版本居然支持光追效果——当阳光穿过圣保罗大教堂的彩色玻璃时,折射出的光影效果让测试员误以为是实机截图。

但技术突破也带来新问题,由于云游戏数据包需要经过更多网络节点,在跨运营商连接时会出现1-3%的丢包率,为此,技术团队专门开发了"时空回溯"补偿算法,能在丢包发生时根据前后帧数据预测中间状态,这种技术原本应用于脑机接口的信号修复领域。

脑机接口2.0:从实验室到游戏厅的奇幻漂流

如果说云游戏是当前技术的集大成者,那么脑机接口2.0的曝光则彻底打破了现实与虚拟的边界,根据泄露的技术文档,该项目的核心目标在于"通过神经信号直接解析玩家意图",目前处于动物实验阶段:

信号采集突破:新型柔性电极阵列能同时记录320个神经元的活动,比上一代产品提升4倍,在猕猴实验中,设备成功区分了"向左滑动"和"释放技能"两种不同意图对应的神经振荡模式。

解码算法革新:采用时空卷积网络(STCN)替代传统RNN模型,在处理连续神经信号时,意图识别准确率从78%提升至91%,更关键的是,算法能自适应不同个体的神经编码差异。

反馈机制探索:在实验中,当猕猴正确完成操作时,设备会通过微电流刺激顶叶皮层产生"成就感",这种神经反馈机制可能成为未来游戏沉浸感的核心。

尽管项目负责人强调"五年内不会商业化",但已有玩家开始畅想:当脑机接口成熟后,《重返未来:1999》是否会推出"神经直连"模式?届时玩家不再需要滑动屏幕,只需在脑海中构建战术,游戏角色便会自动执行最优解,这种设想虽然遥远,却与游戏"改变过去"的核心设定形成了奇妙呼应。

技术更新背后的深层逻辑

从表面看,这次技术升级是游戏厂商对玩家需求的回应,但深入分析会发现三条并行的发展线索:

生态共建战略:通过开放插件系统,官方将部分开发工作转移给技术玩家,既降低了维护成本,又形成了独特的UGC生态,这种模式与《我的世界》的红石电路社区有着异曲同工之妙。

算力民主化运动:与谷歌Stadia的合作,本质上是在探索"高端游戏体验的平民化路径",当4K光追不再需要顶级显卡,当百人团战能在千元机上流畅运行,游戏行业的准入门槛正在被重新定义。

人机交互革命:脑机接口的预研,预示着未来十年人机交互方式可能发生根本性转变,从键盘到触控屏,从语音指令到神经信号,每次交互革命都会催生全新的游戏品类。

玩家社区的狂欢与隐忧

技术更新公告发布后,各大论坛瞬间被刷屏,技术派玩家忙着分析API接口文档,试图开发首个脑机接口模拟器;剧情派玩家则担心过度技术化会削弱游戏的故事性,某资深玩家在帖子中写道:"我们热爱这款游戏,不仅因为它精美的画面,更因为那些在时空交错中寻找希望的故事,技术应该为叙事服务,而不是本末倒置。"

这种担忧并非空穴来风,在最近的测试版本中,某插件开发者尝试将所有对话选项替换为脑电波选择,结果导致80%的测试者出现"决策疲劳",这提醒着技术团队:在追求创新的同时,必须守住游戏作为"第九艺术"的本质。

未来的技术路线图

根据官方披露的研发计划,接下来的技术更新将聚焦三个方向:

跨平台存档同步:利用区块链技术实现手机、PC、云游戏版本的无缝衔接,玩家甚至能在脑机接口模式下继续未完成的游戏进程。

AI剧情生成器:基于玩家选择动态生成支线剧情,该系统已通过图灵测试,能产出与官方编剧水平相当的文本内容。

全息投影适配:与某消费电子巨头合作开发AR眼镜专用版本,当玩家在现实世界中行走时,游戏角色会以全息影像形式跟随左右。

这些计划听起来像是科幻电影的剧本,但考虑到五年前我们也曾认为云游戏遥不可及,或许在不久的将来,这些技术都会成为玩家茶余饭后的谈资。

当技术照进现实

站在2024年的门槛回望,《重返未来:1999》的技术演进史恰似一部微缩的科技发展史,从最初的插件系统到如今的脑机接口预研,每次技术突破都在重新定义"游戏"的边界,但无论技术如何进化,那些在时空裂隙中寻找希望的瞬间,那些与角色共同成长的感动,始终是游戏最珍贵的内核。

或许在未来的某天,当我们通过脑机接口直接"下载"游戏体验时,依然会怀念现在这个需要用手指滑动屏幕的时代——因为有些温度,是冰冷的神经信号永远无法传递的。