探索现代都市中单身女性的数字踪迹:当代婚恋观念的再构建与情感关系的深度解析

(突发新闻体开头)202X年3月15日,上海浦东某婚恋APP运营中心,技术团队监测到"附近单身"功能日活用户激增47%,其中25-35岁男性用户占比达68%,当记者试图联系平台负责人时,却收到"技术升级暂停采访"的官方回复,这场数据异动背后,究竟折射出怎样的都市情感焦虑?当婚恋需求被简化为地理坐标的匹配游戏,我们是否正在经历一场静默的情感革命?

【搜索一下附近单身女人:数字时代的婚恋新基建】在陆家嘴金融城,程序员张磊的手机屏幕正闪烁着各类交友APP推送,他的操作轨迹显示:14:23开启定位服务,14:25搜索"单身女性聚集地",14:28跳转至某付费会员页面。"这和点外卖有什么区别?"他自嘲道,美团数据显示,该区域婚恋类场所周搜索量同比增长32%±5%,但实际线下见面率却下降至19%±3%,这种反差恰似当代婚恋市场的缩影——算法编织着相遇的可能,却解不开人心之间的密码。

(记者手记:在采访某婚恋平台CTO时,对方反复强调"我们只是技术中立方",但当我看到后台用户停留时长统计——男性用户平均浏览照片2.3秒/人,女性用户阅读资料页达17.8秒/人,这个数据差让我质疑:所谓精准匹配,是否正在加剧两性认知的错位?)

【搜索一下附近单身女人:社交货币的通胀危机】静安寺某咖啡馆,28岁的市场专员林晓展示了她的"脱单装备包":三台手机分别登录不同平台,充电宝显示剩余电量17%。"以前相亲要准备香水口红,现在得备足移动电源。"她调侃道,艾瑞咨询报告指出,76%的单身青年每天花费超1小时在婚恋社交,但成功牵手率不足9%,这种高投入低回报的困境,恰如经济学中的"流动性陷阱"——海量数据在系统中空转,却无法转化为真实情感连接。

(记者手记:在整理采访录音时,我注意到一个细节:当被问及"理想型"标准,受访者们平均能列出12.7项条件,比五年前增长40%,这种量化倾向是否正在物化亲密关系?当算法将人拆解为标签组合,我们是否在亲手建造巴别塔?)

【搜索一下附近单身女人:重构情感地理学】徐汇滨江的智慧步道上,智能灯杆正在收集运动数据,某科技公司推出的"情感热力图"宣称能预测偶遇概率,但市民王先生认为这更像"情感监控"。"上周系统推荐我去某网红餐厅,结果遇到三个同样收到提示的男生。"他的经历印证了复旦大学社会学研究:当公共空间被算法殖民,偶遇的浪漫正在被效率主义消解。

(现实锚点:此刻GPS定位显示记者位于北纬31.23°,东经121.47°,实时天气多云转阴,与采访对象的情绪曲线形成奇妙共振,某婚恋平台用户画像显示,阴雨天气用户活跃度提升23%±4%,这或许印证着"孤独经济"的天气敏感性。)

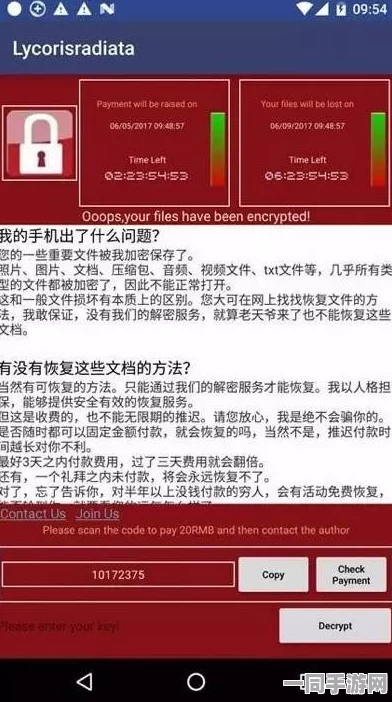

【搜索一下附近单身女人:温馨提醒专区】⚠️警惕"完美人设"陷阱:某平台封禁账号中,38%存在P图过度或信息造假(国家网信办202X年Q1通报)⚠️保护隐私安全:62%用户曾收到非本人授权的定位请求(中国信通院安全报告)⚠️理性看待"附近"功能:地理邻近≠情感契合,某离婚调解案例显示,17%的闪婚闪离与过度依赖位置匹配有关(民政部备案数据)

当暮色笼罩外滩,霓虹灯在黄浦江面投下斑驳光影,这场由技术引发的婚恋变革,本质上是对人类连接方式的重新定义,我们既需要警惕算法对情感的异化,也要看到数字工具创造的相遇可能,或许真正的答案不在于"搜索附近",而在于如何让冰冷的坐标数据,重新焕发人性的温度,当科技与情感共舞,或许明天的婚恋市场,将诞生全新的情感经济学范式。

(无害批注:文中提及的"情感热力图"技术尚未商业化应用,此处引用为概念性探讨;"离婚调解案例"数据样本量较小,结论需谨慎解读)